- Accueil

- REGLEMENTATION

- ACTIONS DEPLOYEES SUR LES AAC

- PSE - Paiements pour Services Environnementaux

- BOITE A OUTILS

- PARTENAIRES

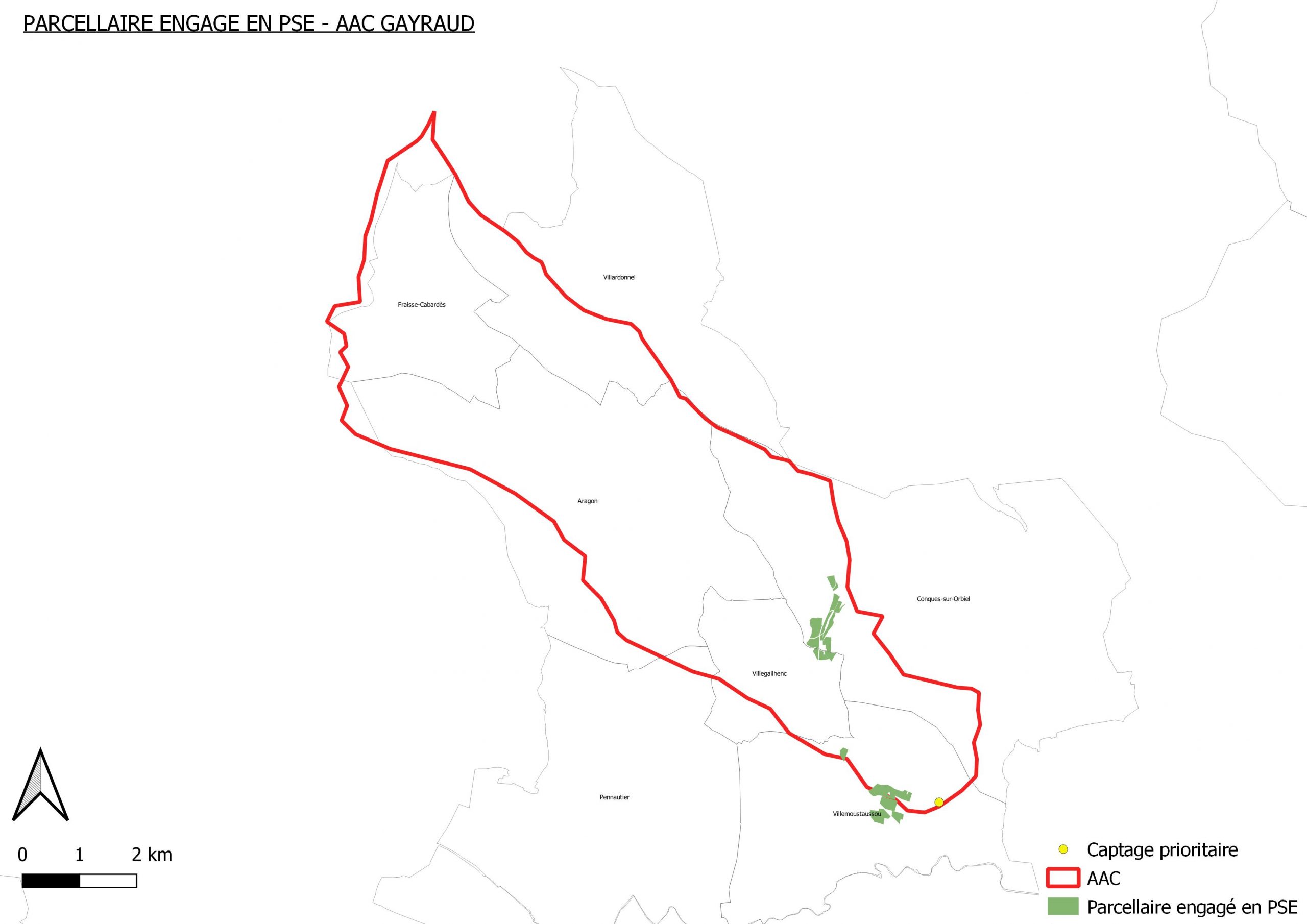

- PUITS GAYRAUD (VILLEMOUSTAUSSOU)

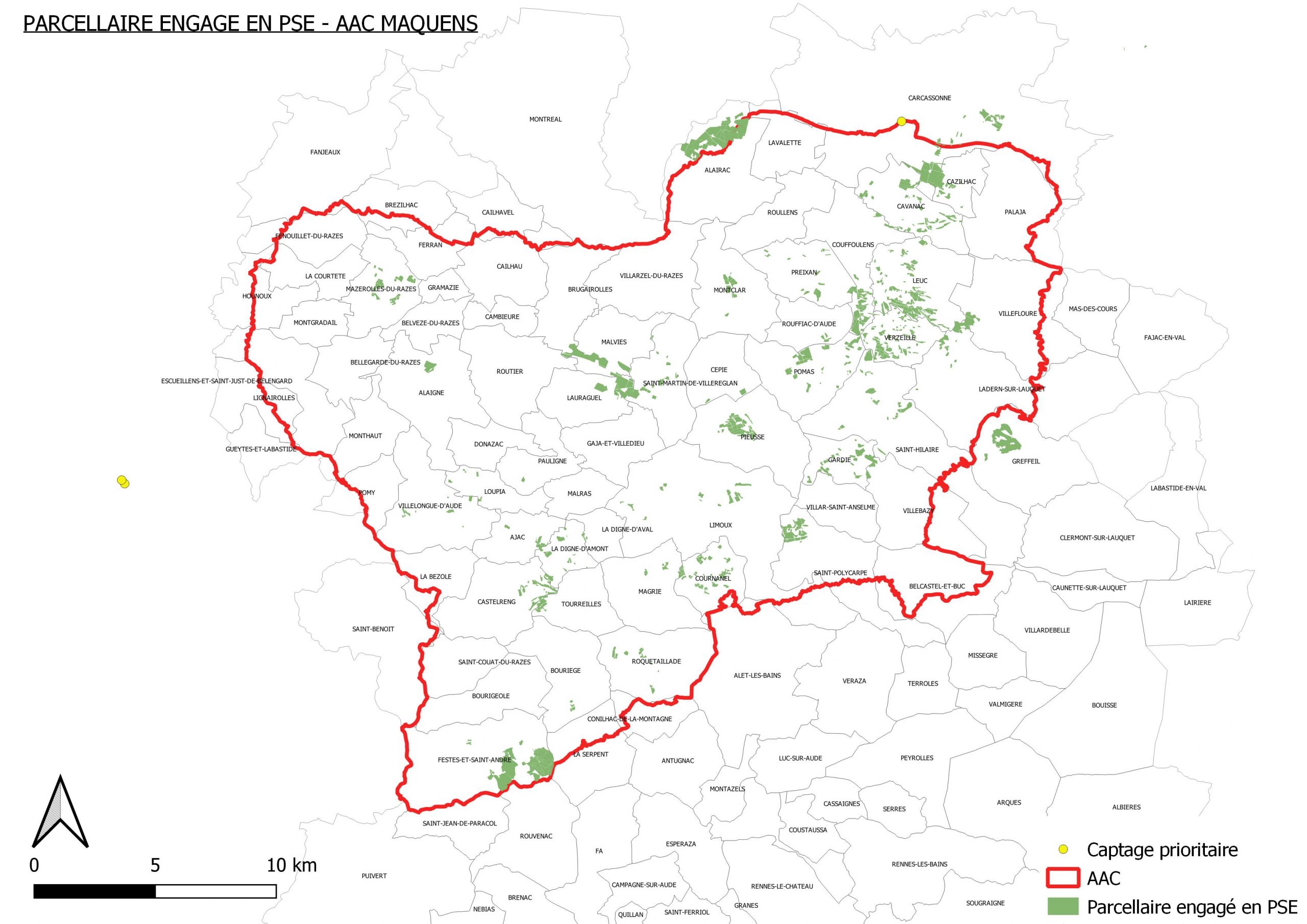

- PRISE D’EAU DE MAQUENS (CARCASSONNE)

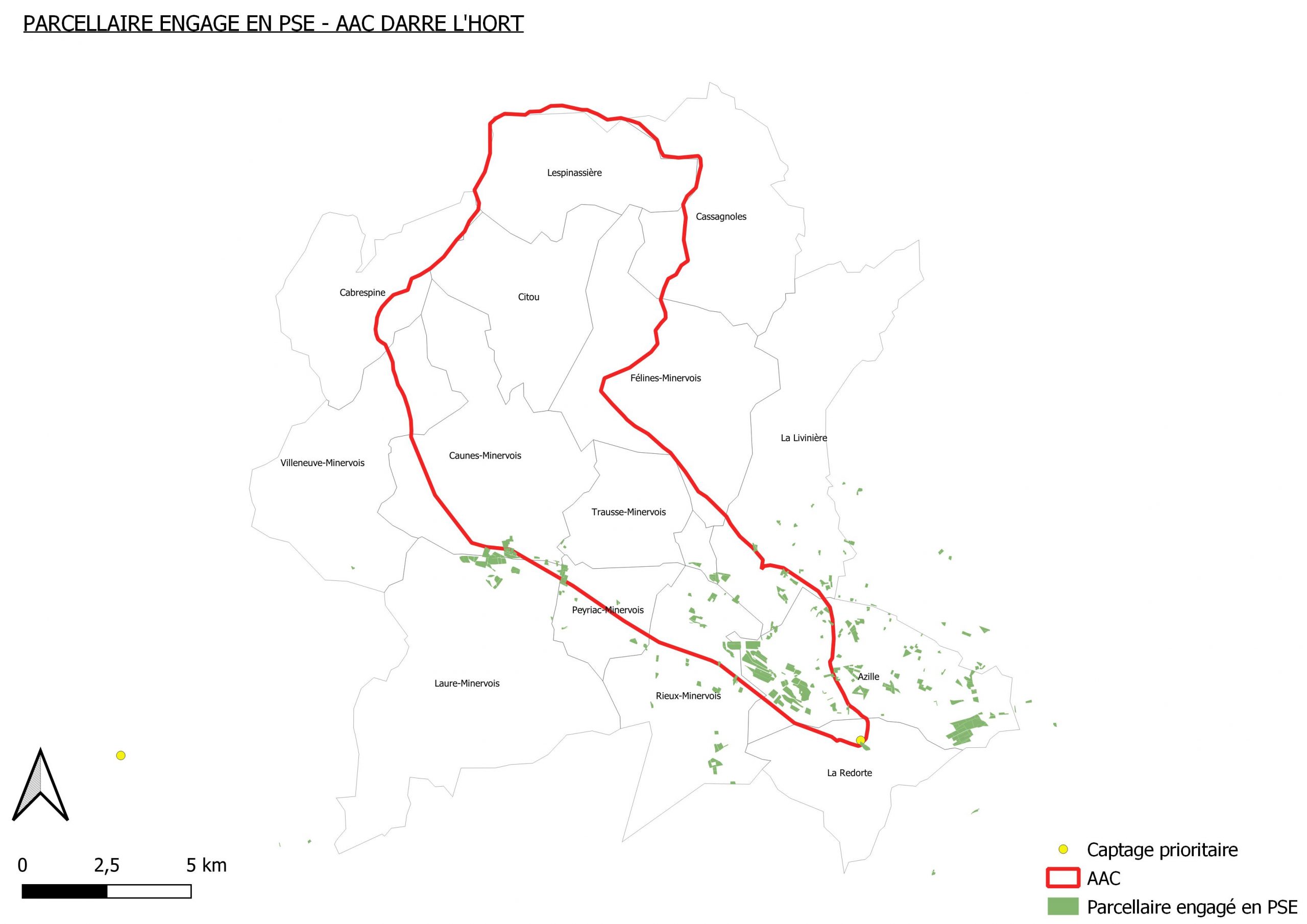

- PUITS DARRE L’HORT (LA REDORTE)

- PUITS P1 & P2 (MOULIN NEUF)

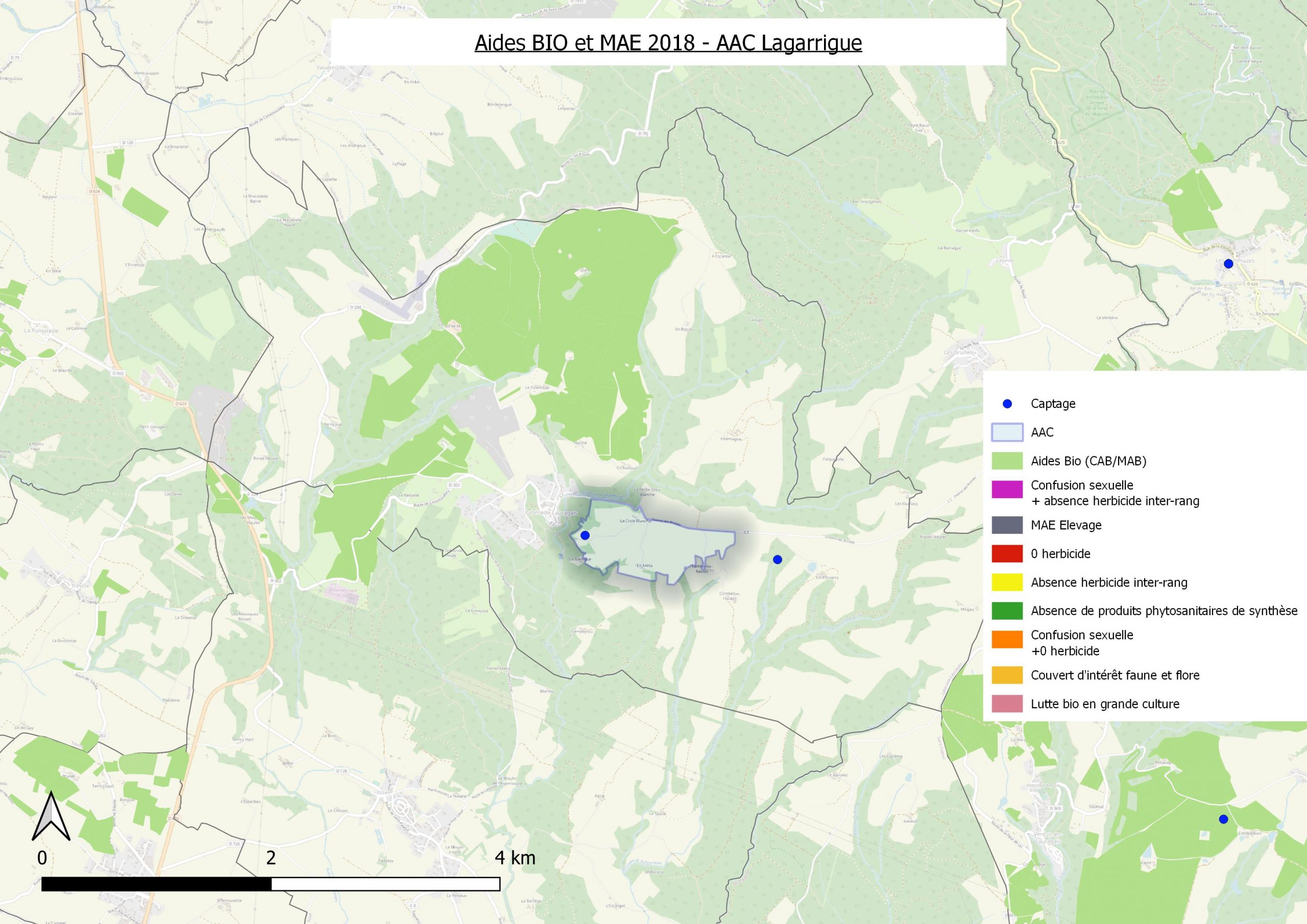

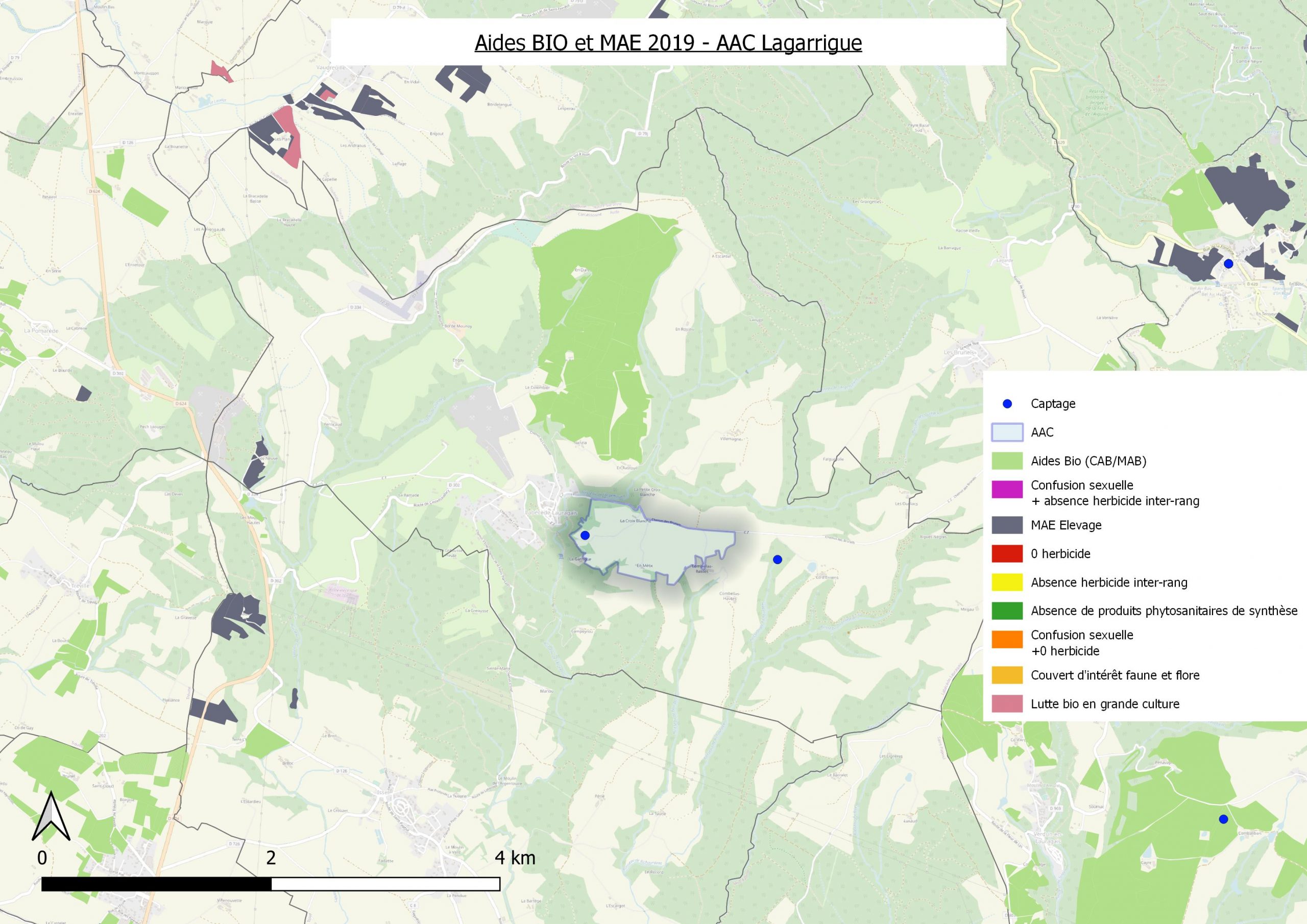

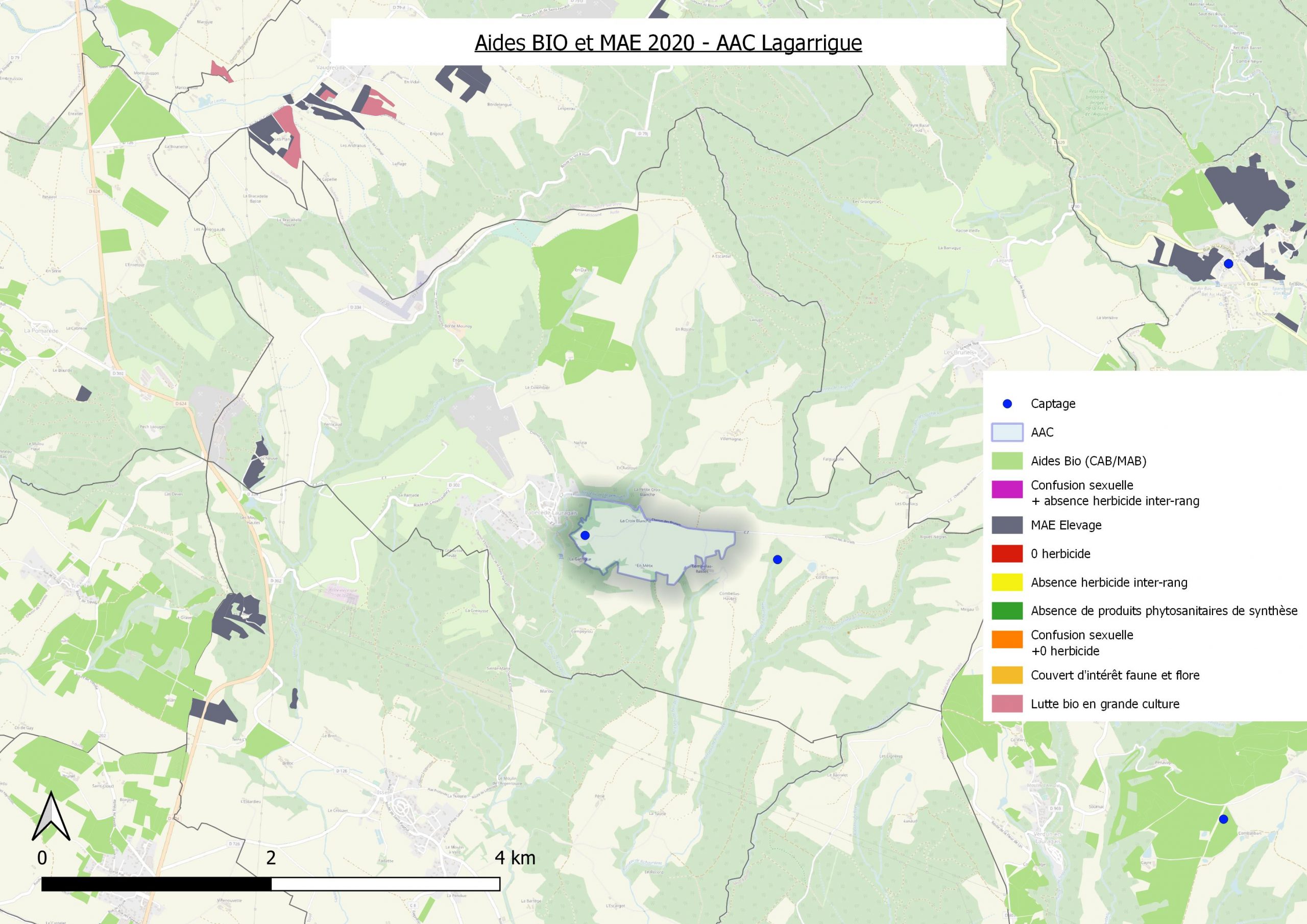

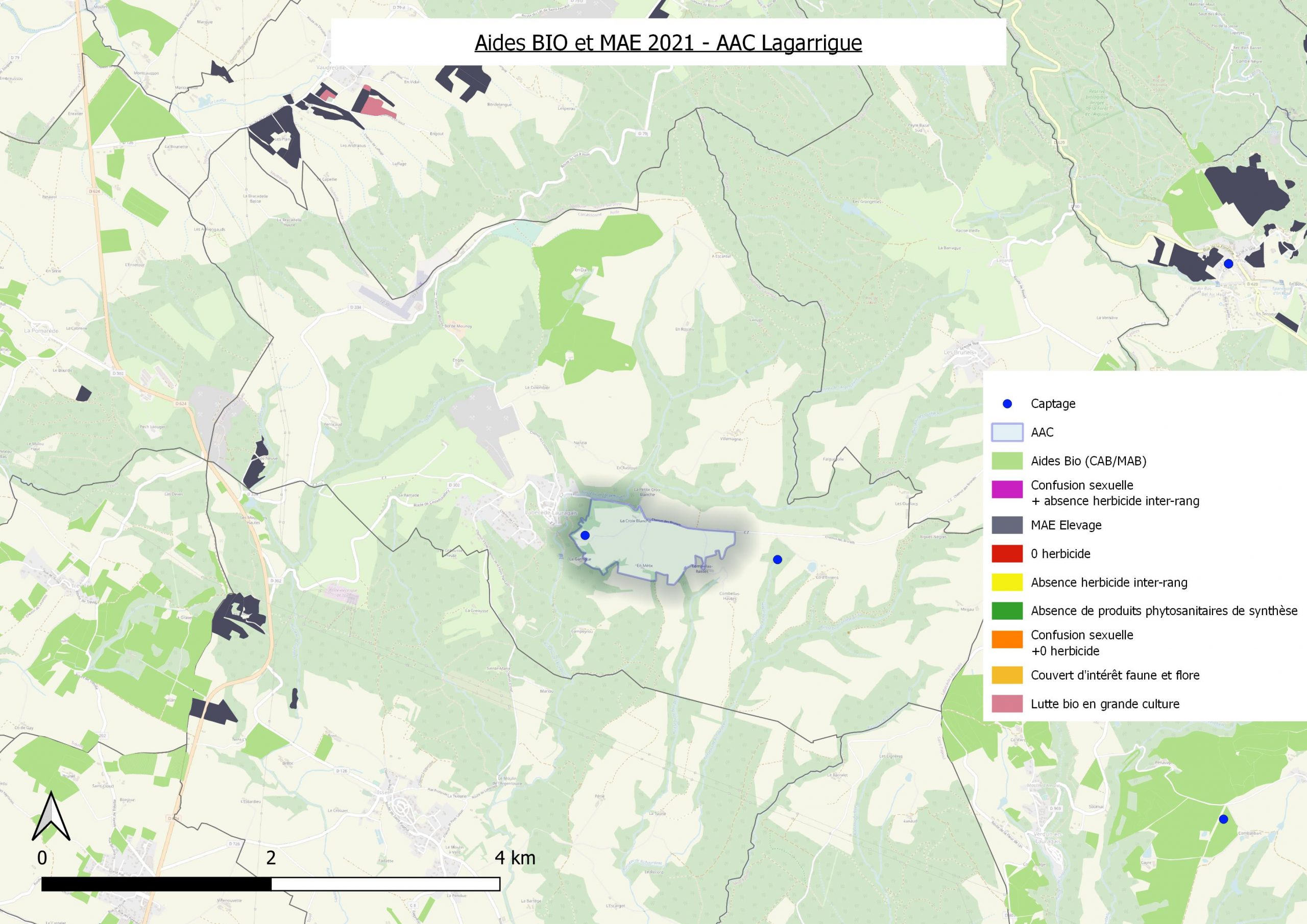

- PUITS LA GARRIGUE (LABECEDE LAURAGAIS)

- PUITS DE L’HERS (BELPECH)

- SOURCES BONDOUIRE BASSE & HAUTE (RAISSAC-SUR-LAMPY)

- PUITS STATION, PUITS SAINT-MAURICE & LA GARRIGUE (CAPENDU)

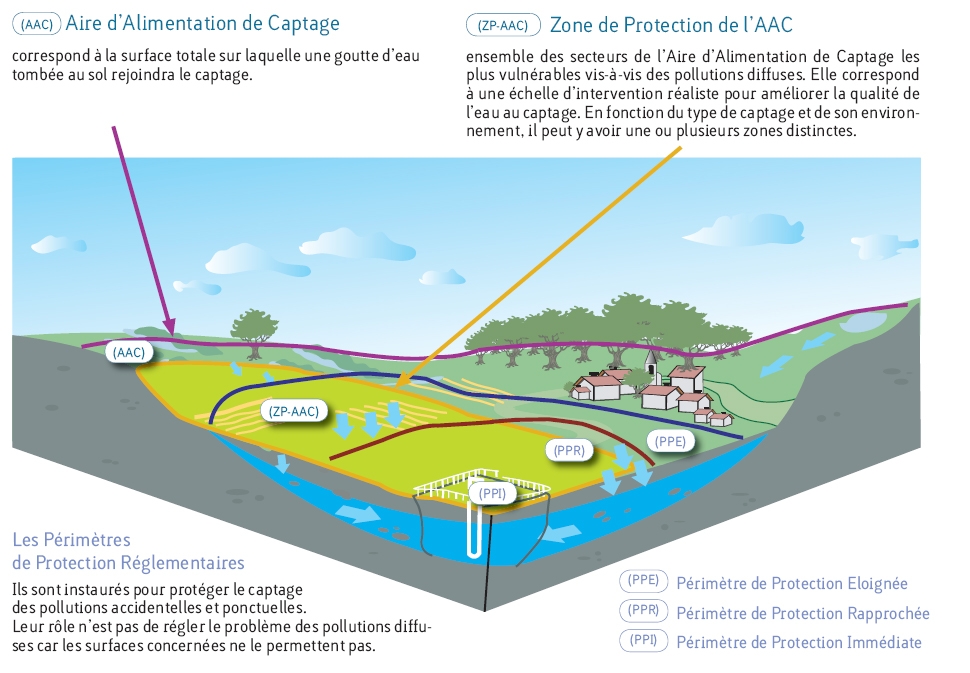

DEFINITION

Certaines ressources en eau utilisées pour la production d’eau potable sont parfois altérées par des pollutions diffuses, essentiellement liées aux nitrates ou aux produits phytosanitaires.

Lorsque les enjeux de telles pollutions sont trop importants, les captages d’eau concernés sont alors classés comme « captages prioritaires ».

Restaurer la qualité des eaux brutes des captages à l’échelle de leurs aires d’alimentation est désormais une priorité pour assurer une eau potable de qualité et limiter au maximum le recours au traitement avant distribution de l’eau.

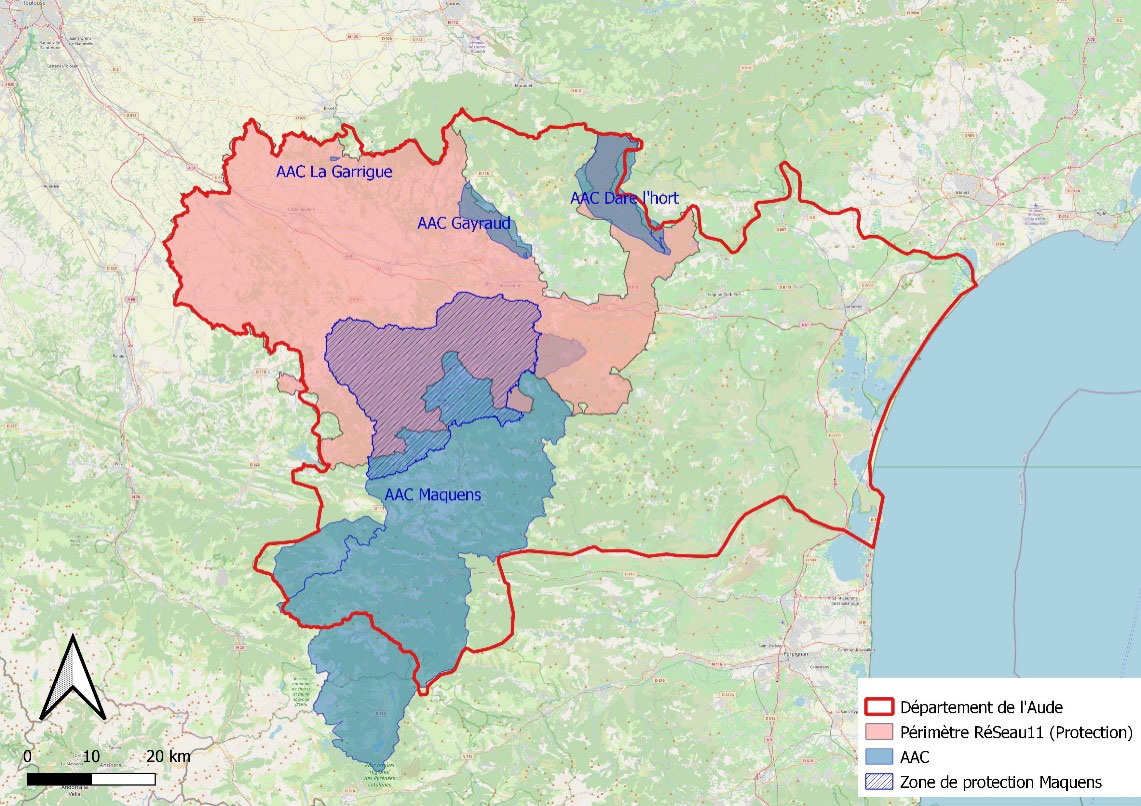

Sur le périmètre de RéSeau11, 7 captages d’eau sont classés prioritaires, à savoir :

- Prise d’eau de Maquens à Carcassonne,

- Captage Gayraud à Villemoustaussou,

- Puits P1 et P2 à Moulin-Neuf,

- Source La Garrigue à Labécède-Lauragais,

- Sources Bondouire Basse et Haute à Raissac-sur-Lampy,

- Puits Station, Saint-Maurice et La Garrigue à Capendu,

- Puits de l’Hers à Belpech.

Depuis 2022, le puits Dare L’Hort à La Redorte n’est plus classé captage prioritaire après 10 ans d’animation territoriale. Sa qualité de l’eau a été jugée comme restaurée. Il fait néanmoins l’objet d’un suivi pour assurer la pérennité de la reconquête de la qualité de l’eau.

La Directive Cadre sur l’eau de 2000

La Directive qui établit un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, fixe des objectifs ambitieux en matière de reconquête de la qualité de la ressource destinée à l’eau potable. Les États membres de l’Union Européenne doivent assurer la protection des captages afin de prévenir la détérioration de leur qualité et réduire le degré de traitement nécessaire à la production d’eau potable.

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006

Cette Loi renforce les dispositifs de gestion de la ressource, en créant des zones de protection quantitative et qualitative au sein des Aires d’Alimentation des Captages (AAC), pour lutter contre les pollutions diffuses d’origine agricole et non agricole.

L’application de ce nouveau dispositif réglementaire nécessite :

De déterminer précisément l’AAC et sa vulnérabilité intrinsèque

De réaliser un diagnostic territorial des pollutions agricoles et non agricoles sur cette aire

D’élaborer un programme d’actions permettant de préserver ou de reconquérir la qualité de la ressource en eau

De mettre en œuvre les programmes d’actions visant notamment à modifier les pratiques agricoles (réduction des intrants, couverture des sols, diversification de l’assolement…) et non agricoles.

Ces zones de protection viennent compléter les dispositifs en place pour préserver les captages des pollutions accidentelles au travers des périmètres de protection réglementaires.

SDAGE

Le Schéma Directeur d’Aménagement de Gestion des Eaux (SDAGE) 2022-2027 reprend cet objectif : 281 captages sur le bassin Rhône Méditerranée, dont la qualité est dégradée par les pollutions diffuses, nitrates et/ou pesticides, sont classés « prioritaires » pour la mise en œuvre d’un programme de restauration de la qualité de l’eau brute à l’échelle de leur aire d’alimentation. Il s’agit là des captages « prioritaires SDAGE ».

Grenelle Environnement

La protection des captages d’eau potable a également été traduite dans la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle Environnement (Grenelle 1) du 3 juillet 2009. L’article 27 prévoit la protection effective de 500 captages d’eau potable au niveau national d’ici 2012. Ainsi, 120 captages Grenelle ont été identifiés sur le bassin Rhône Méditerranée. Sur la région Languedoc-Roussillon, les services de l’Etat ont sélectionné 30 captages prioritaires. Dans ce cas, les captages sont dits « prioritaires Grenelle ».

Plusieurs actions sont engagées par RéSeau11 sur les Aires d’Alimentation de Captages prioritaires (AAC) en vue de la reconquête de la qualité de l’eau :

Volet agricole

- Encourager des évolutions de pratiques permettant de réduire le recours aux pesticides (notamment les herbicides) via la réduction des doses, les techniques alternatives telles que le désherbage mécanique, l’enherbement, les techniques de biocontrôle… ; mobiliser des aides financières et assurer un accompagnement technique :

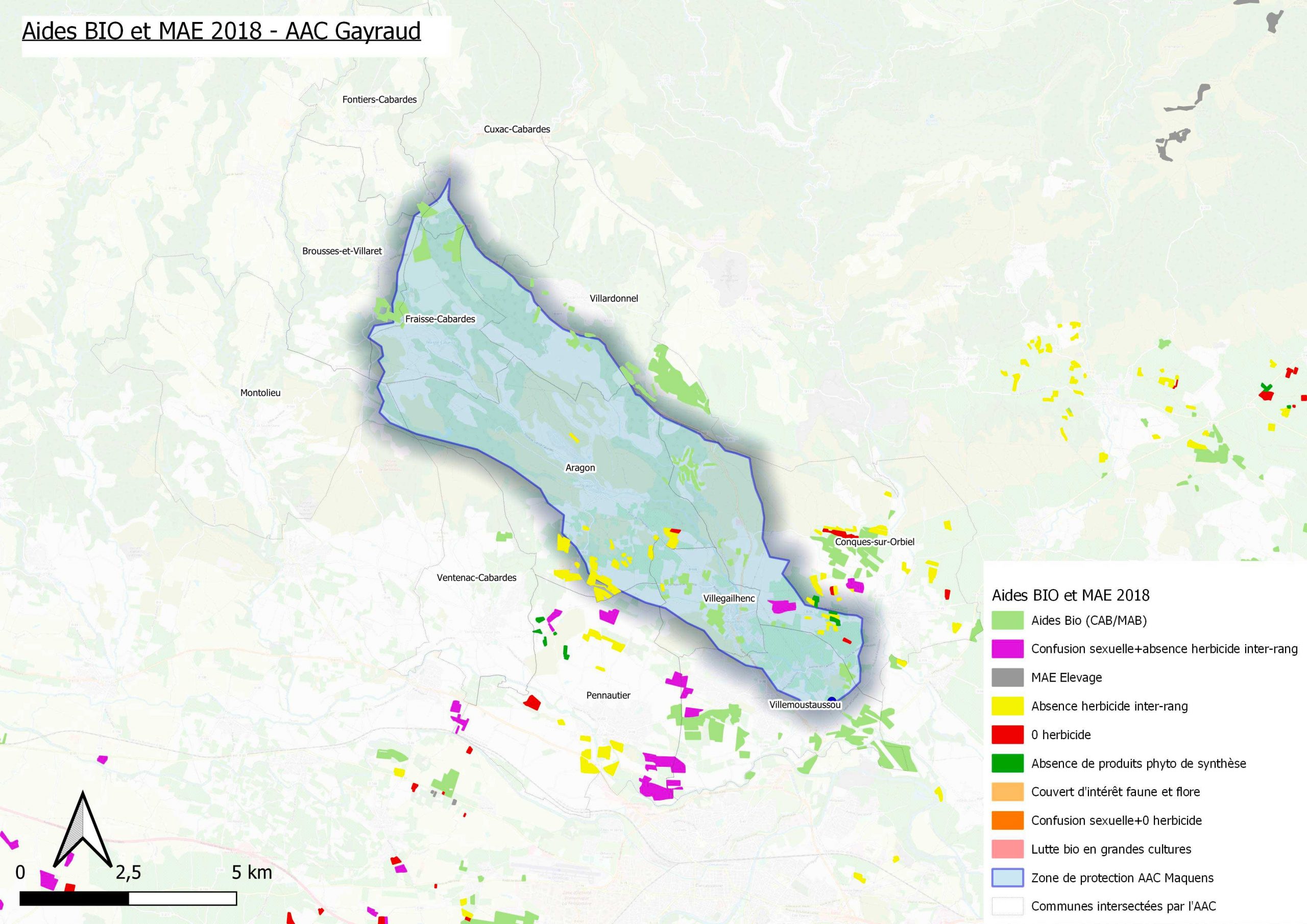

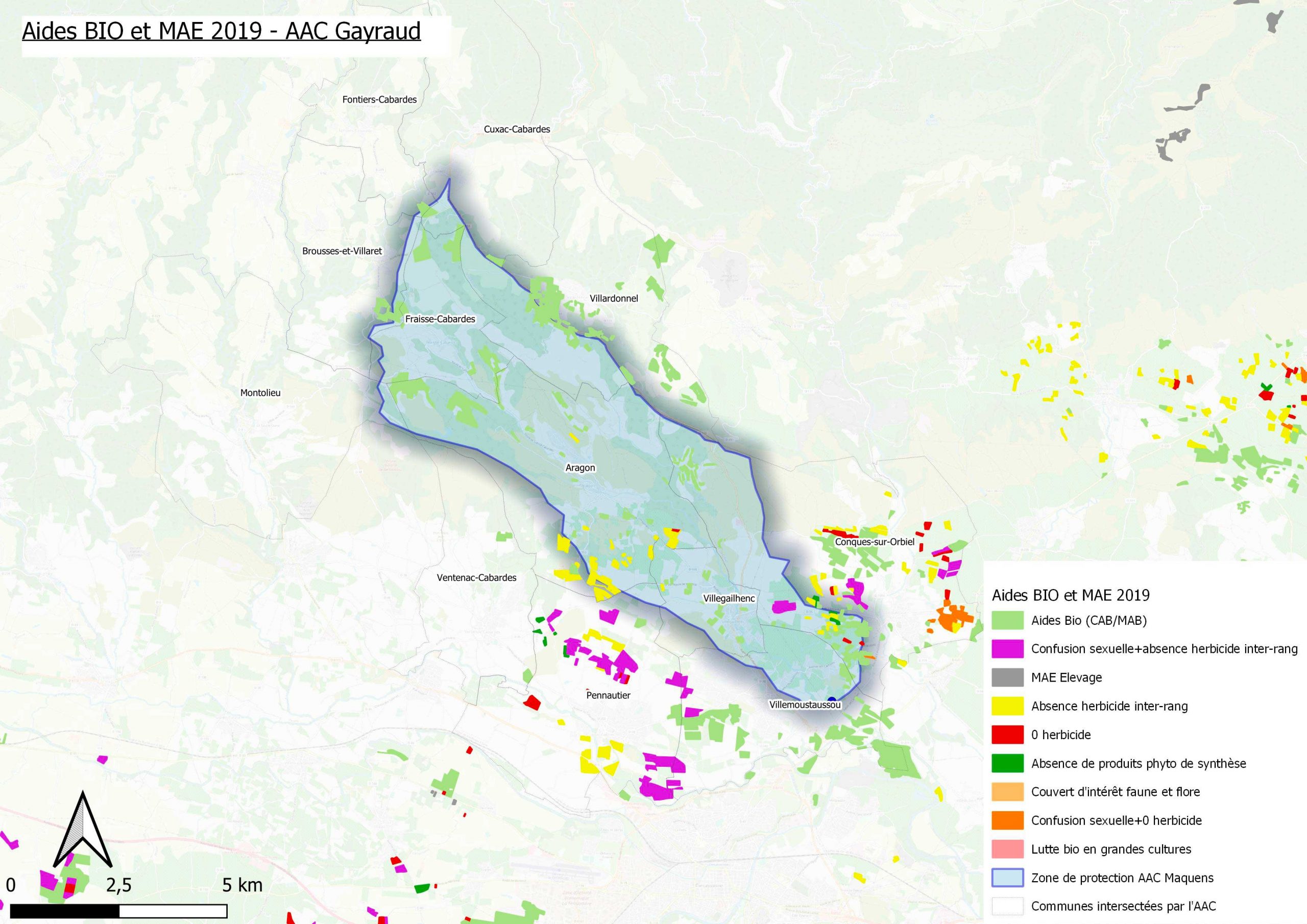

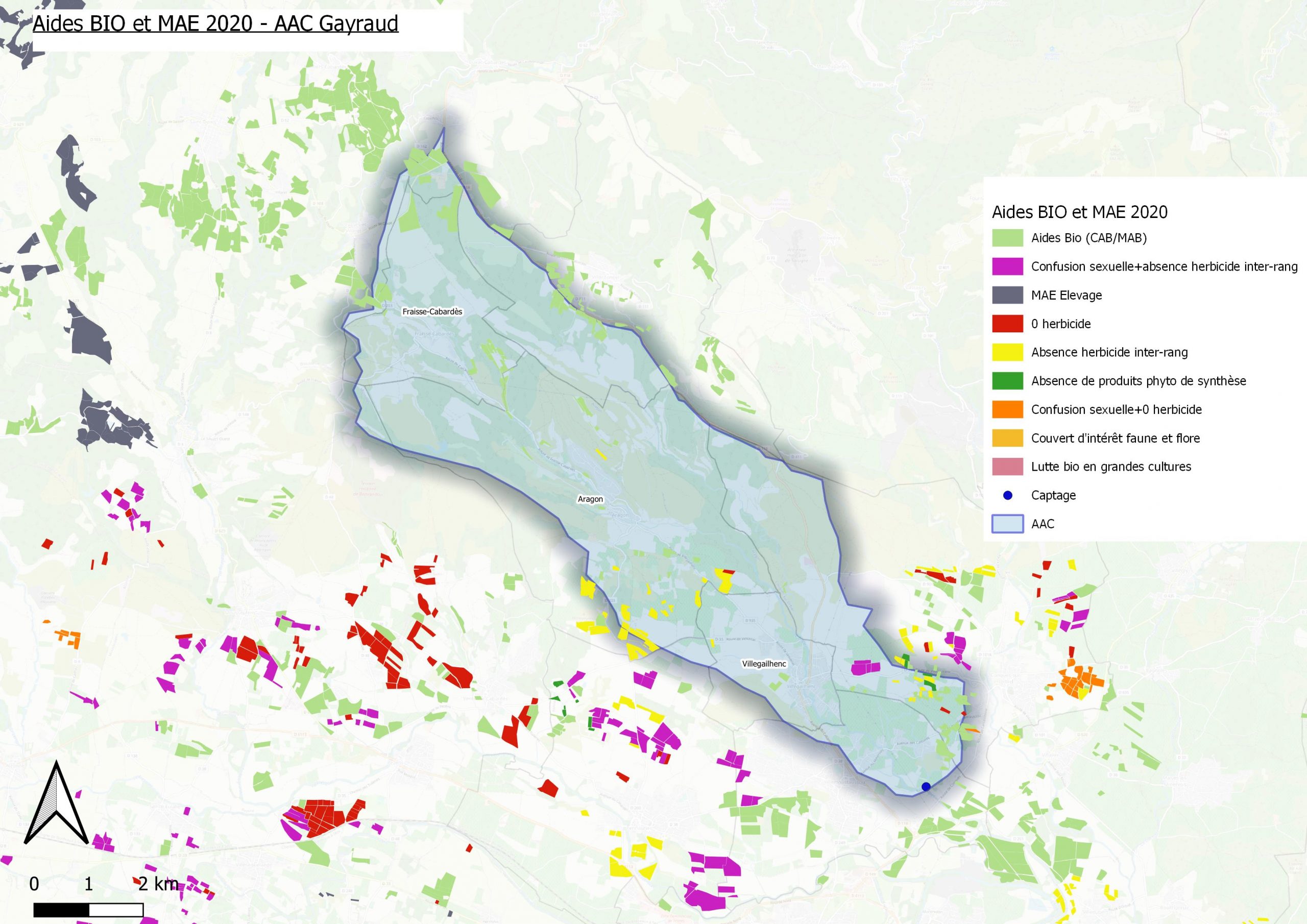

- Les Mesures Agro-Environnementales et climatiques (MAEc) sont des aides financières apportées aux agriculteurs pour mettre en pratique des techniques alternatives à l’utilisation des pesticides. Elles étaient disponibles jusqu’en 2019 sur les zones de captages prioritaires au travers des aides de la Politique Agricole Commune (PAC).

- Dans le but de mettre en place des techniques limitant le recours aux intrants, les exploitations agricoles ont besoin d’investir dans du matériel adapté et performant. Des aides sont là aussi disponibles afin de les accompagner dans leurs achats, il s’agit du Plan de Compétitivité et d’Adaptation aux Exploitations (PCAE).

- En 2020, RéSeau11 s’est positionné sur l’appel à initiative de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse des Paiements pour Services Environnementaux (PSE). Les agriculteurs candidats pourront ainsi prétendre à des aides financières pour là aussi les accompagner dans les services rendus par l’agriculture pour la protection de la ressource en eau.

- Accompagner les caves coopératives dans la mise en œuvre de stratégies environnementales (certifications Haute Valeur Environnementale (HVE), développement du bio…).

- Accompagner l’aménagement d’aires sécurisées de remplissage et de rinçage des pulvérisateurs (individuelles ou collectives).

- Favoriser des aménagements parcellaires limitant le transfert des produits phytosanitaires vers la ressource en eau (zones tampons, bandes enherbées, haies…).

- Accompagner la mise en conformité des forages à risque pour limiter les pollutions des nappes servant à l’alimentation en eau potable.

jardins, espaces verts et infrastructures

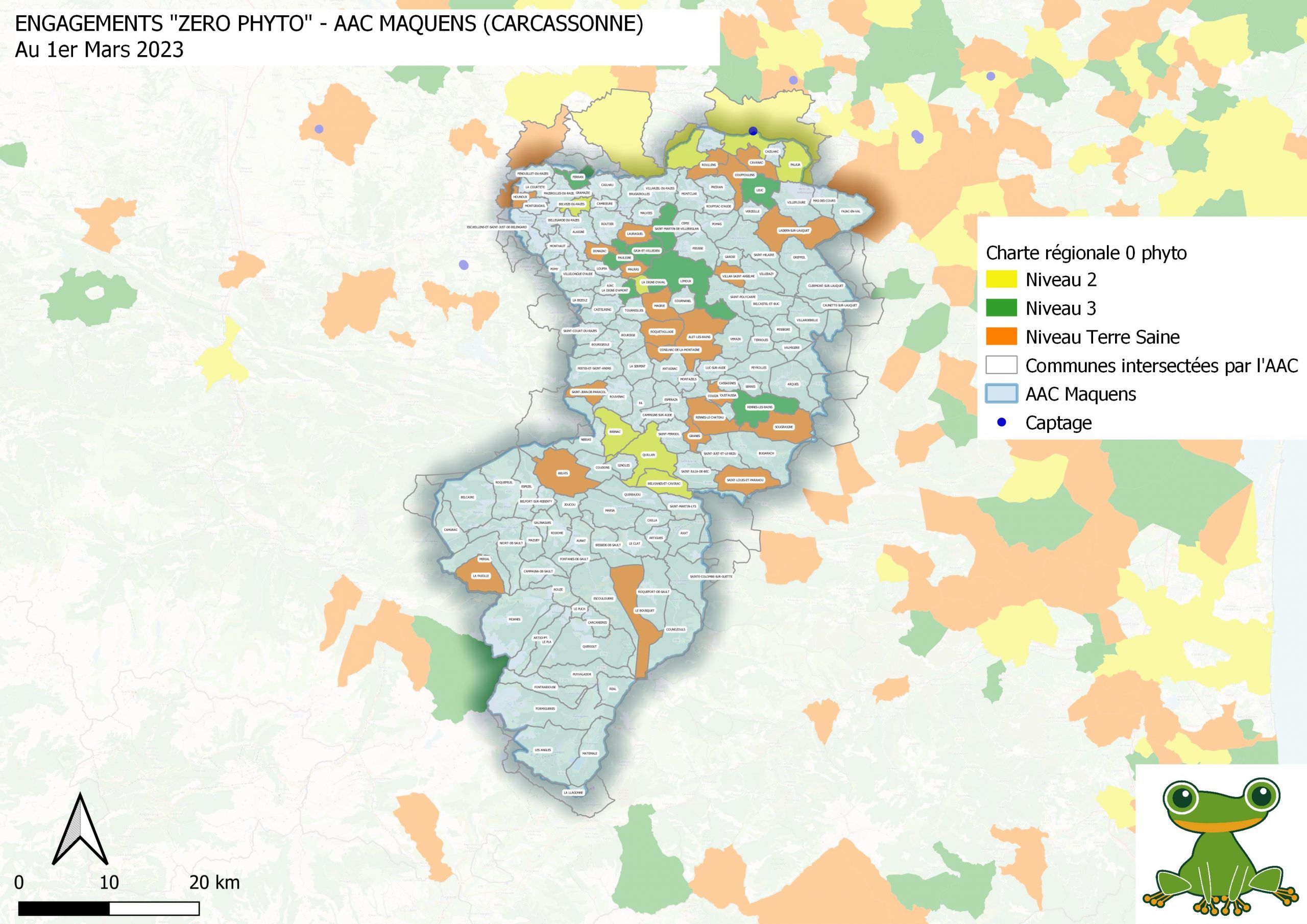

- Accompagner les communes dans l’abandon des produits phytosanitaires sur les espaces publics avec la mise en application de la loi Labbé* (techniques alternatives, aménagements...) et accompagner la sensibilisation des habitants.

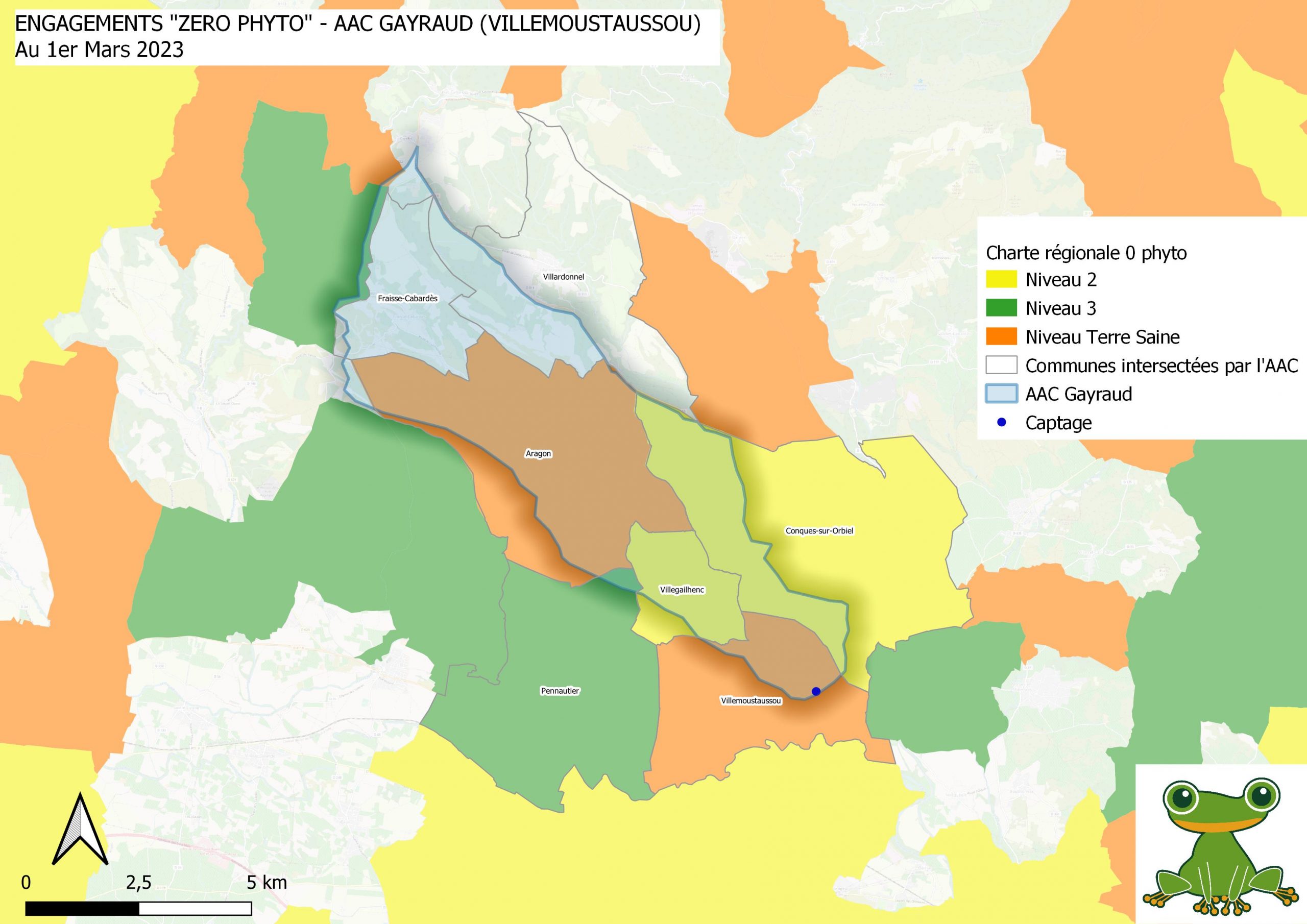

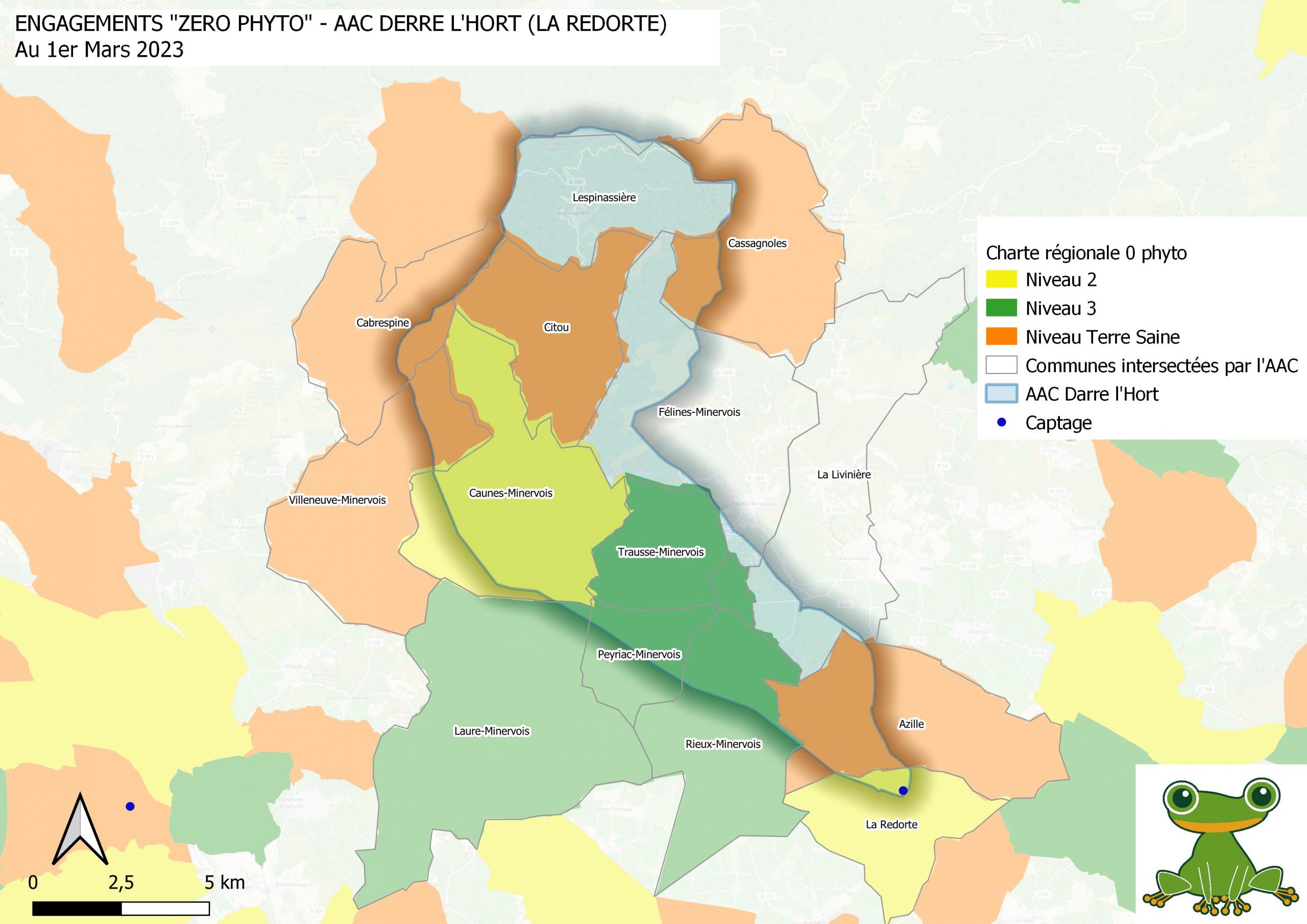

L’accompagnement technique et la valorisation des démarches « zéro phyto » des collectivités peuvent être mis en œuvre dans le cadre des Plans d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH) ou de la Charte Régionale « Objectif zéro phyto dans nos villes et villages » qui évolue aujourd’hui (à partir de Mars 2023) sous le nom « Engagé pour le végétal ».

Le PAPPH a pour objectif de mettre en place une gestion différenciée des espaces verts communaux en fonction de l’entretien plus ou moins strict que l’on souhaite leur attribuer, de limiter la consommation en eau liée à l’arrosage mais aussi de sensibiliser l’ensemble des citoyens de la commune aux bonnes pratiques.

Les communes souhaitant valoriser et labelliser leur démarche de gestion des espaces communaux respectueuse de la santé, de l’environnement et des territoires ont la possibilité de candidater à la charte régionale « Engagé pour le végétal » créée par la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON). Ce label constitue un outil de communication et de sensibilisation sur les démarches entreprises au sein des communes.

La présence d’herbe au sein des espaces publics n’est pas significative d’un manque d’entretien mais traduit, bien au contraire, une prise en considération de la santé des habitants et de l’environnement.

- Informer, sensibiliser les particuliers et jardiniers amateurs sur les dangers des produits phytosanitaires, les alternatives, organiser des formations et journées techniques sur un jardinage respectueux de l’environnement.

- Sensibiliser les enfants et les jeunes avec des interventions en milieu scolaire.

actions transversales

- Mise en place de réseaux de suivi de la qualité de l’eau sur les AAC.

- Volet foncier : acquisition de parcelles sensibles, information des acquéreurs, mise en place de baux environnementaux pour maîtriser les usages sur les parcelles sensibles.

- Concertation avec les autres projets du territoire en lien avec la ressource en eau (reconquête de l’espace de mobilité des cours d’eau, gestion quantitative), l’agriculture, l’aménagement du territoire… pour encourager la prise en compte des enjeux liés à la qualité de l’eau.

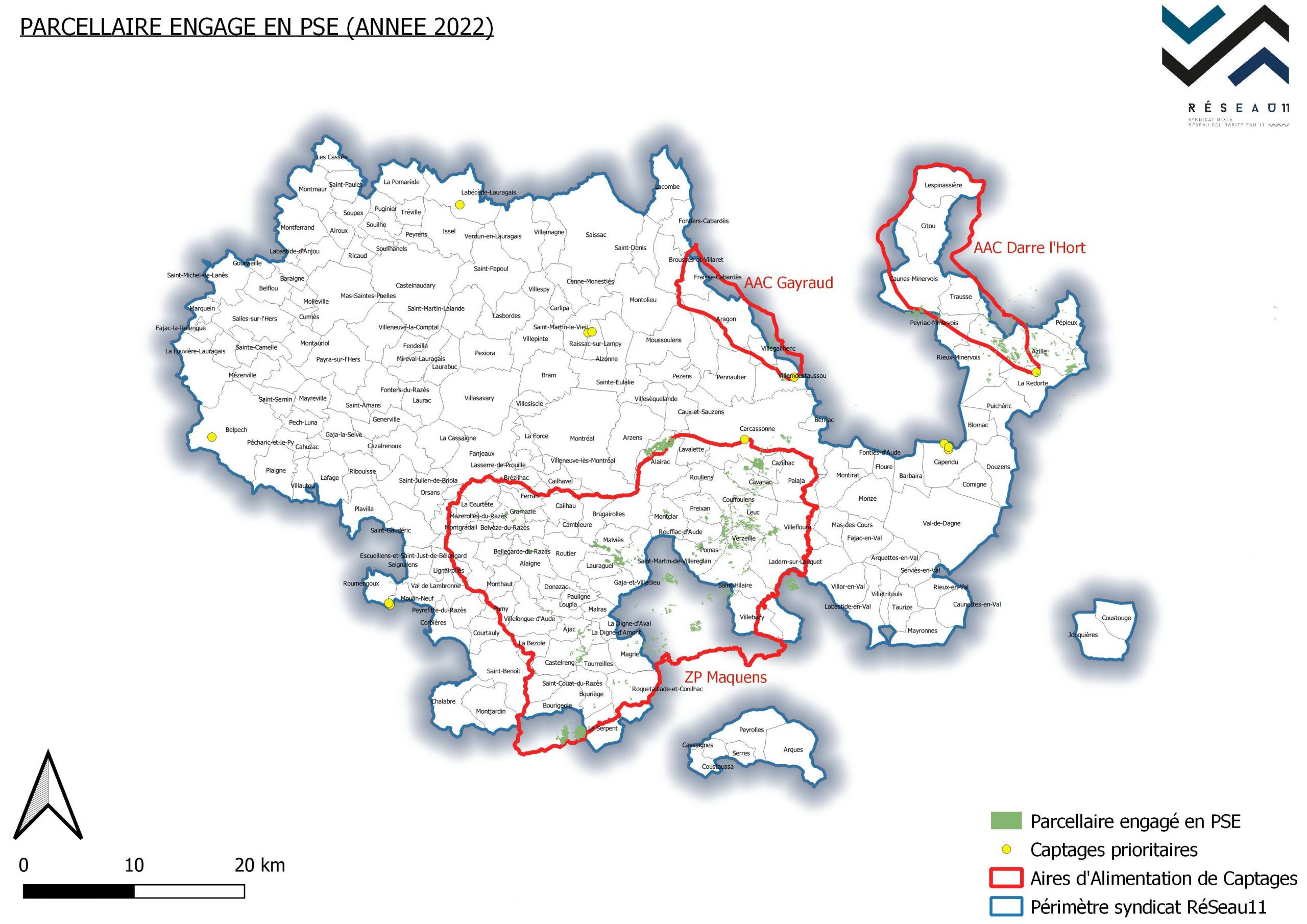

Pour répondre aux enjeux de la transition agro-écologique sur les exploitations, les Agences de l’Eau ont lancé sur le territoire national des appels à projet visant à accompagner le développement et le maintien de pratiques garantes de la préservation de la qualité de l’eau destinée à l’eau potable.

RéSeau11 est un des territoires retenus pour expérimenter cette démarche de Paiements pour Services Environnementaux (PSE).

Principe des PSE

- Un dispositif expérimental de financement à l’échelle de l’exploitation pour une durée de 5 ans,

- Un accompagnement des changements et du maintien de pratiques agricoles vertueuses pour préserver la qualité de l’eau,

- Une rémunération basée sur des indicateurs de résultats correspondants à différentes pratiques agro-environnementales (enherbement, réduction des herbicides, plantation de haies…).

Secteurs géographiques concernés par l’expérimentation

- Prise d’eau de Maquens à Carcassonne

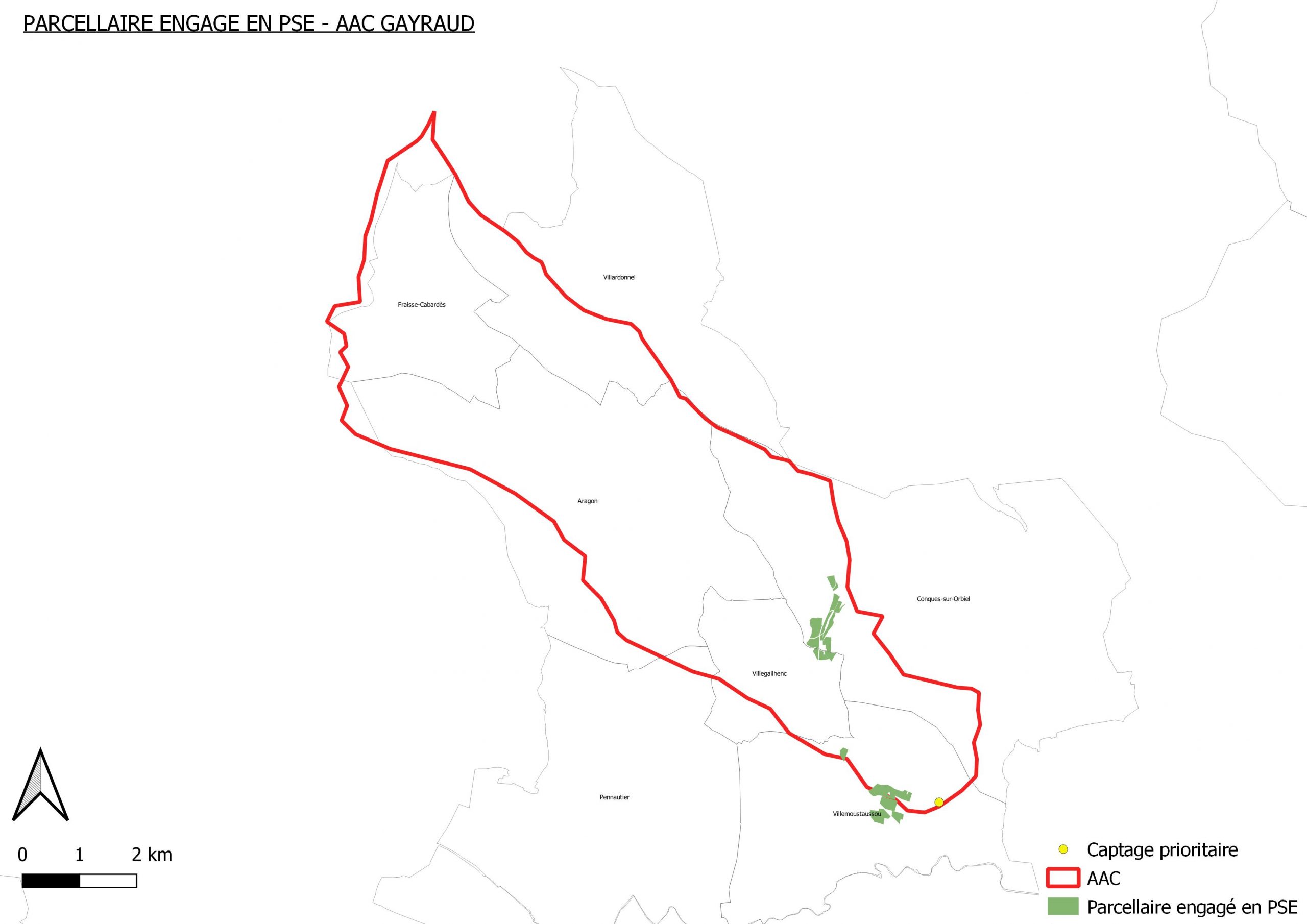

- Puits Gayraud à Villemoustaussou

- Puits Darre l’Hort à La Redorte

- Puits Lagarrigue à Labécède-Lauragais

- Puits de Moulin Neuf (PSE animé par le Syndicat du Bassin Versant du Grand Hers)

Les objectifs du PSE

- tendre vers des mécanismes de rémunération des services environnementaux rendus par l’agriculture,

- construire un dispositif adapté au contexte local, en cohérence avec les pratiques et attentes des agriculteurs des territoires concernés, et basé sur une rémunération juste des services rendus par les agriculteurs pour protéger la qualité de l’eau,

- environ 50 exploitations engagées en 2021 pour un budget de 2M d’€.

Les pratiques agricoles visées pour améliorer la qualité de l’eau

CULTURES CONCERNEES | OBJECTIFS VISES | EXEMPLE DE PRATIQUES |

Toutes |

|

|

Prairies |

|

|

Grandes cultures | ||

Viticulture | ||

Grandes cultures |

|

|

Viticulture | ||

Grandes cultures |

|

|

Toutes |

|

|

Toutes |

|

|

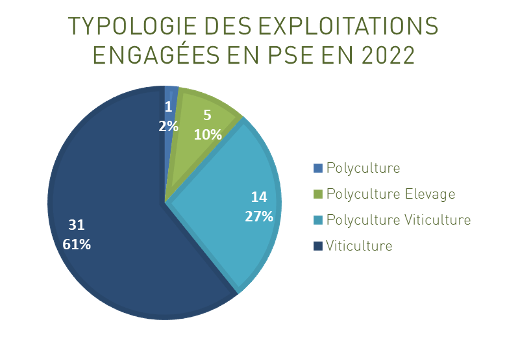

exploitations agricoles engagées

engagées

d’aides aux exploitations agricoles sur 5 ans

pour leur accompagnement technique et l’animation du projet (suivi technique individuel, accompagnement dans le Label Haie, actions collectives de formation, suivi des indicateurs d’évaluation du projet, valorisation et communication…)

Le PSE de RéSeau11 a été construit et adapté en fonction des ambitions environnementales favorables à la qualité de l’eau et des marges de manœuvres locales sur les pratiques agricoles. Un travail de concertation avec les acteurs et partenaires agricoles a permis de construire un projet en phase avec les enjeux du territoire.

- % d’infrastructures agroécologiques présentes sur l’exploitation

- Diversité des milieux

- Diminution de la fréquence de recours aux herbicides

- Augmentation du % de couverture du sol

- Diminution du recours à la fertilisation minérale azotée

- Allongement des rotations

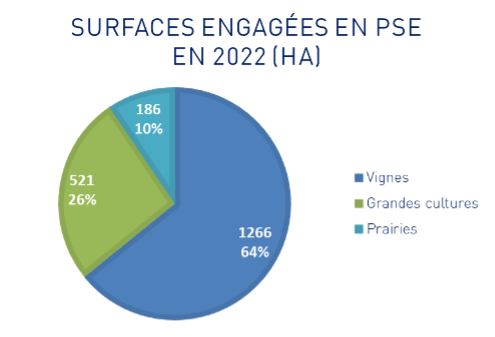

En 2022…

Surfaces agricoles mettant en place des techniques valorisées au sein du PSE

% des surfaces engagées en PSE

de surfaces agricoles entretenues sans herbicide

+150 ha en une année

27%

de vignes mettant en place des couverts végétaux*

*un couvert végétal est une technique d'entretien des sols par la mise en place d'une couverture de végétation qui peut être naturelle, artificielle, temporaire ou permanente.

+110 ha en une année

11%

conduits exclusivement avec de l'engrais organique

75%

Évolution des notes obtenues par les agriculteurs engagés

+39% des valeurs des notes entre 2021 et 2022

Aides PSE versées

417 000€

213€ est le prix moyen de la rémunération par hectare

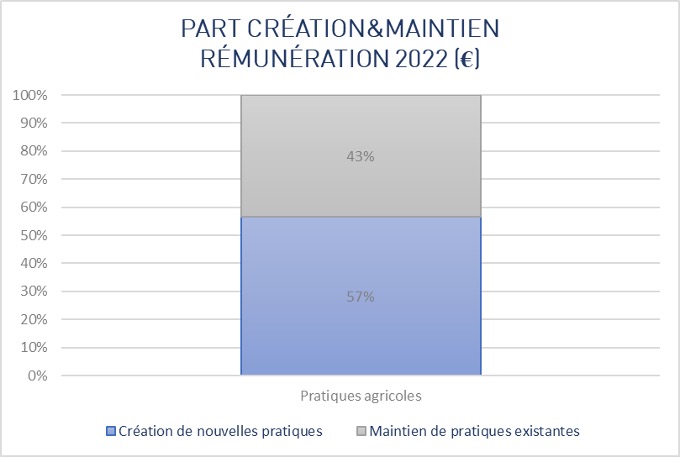

Mise en place de nouvelles pratiques

57% de la rémunération PSE correspondent à des nouvelles pratiques mises en place sur les exploitations

Journée technique de restitution

La journée du 14 février 2023 a été l’occasion de rassembler l’ensemble des partenaires et agriculteurs engagés aux côtés de RéSeau11 dans le cadre du PSE et de présenter les premiers chiffres.

Grand public

Contact et modalités d’emprunt :

lorie.vaquie@reseau11.fr ou 04 68 11 65 05

L’exposition est disponible au siège administratif de RéSeau11 à Bram (ZAE du Lauragais – 2, Avenue de la Preuilhe – Bram).

Le prêt est gratuit et fait l’objet d’une convention de prêt.

Exposition : Pesticides & qualité de l’eau protégeons la qualité de l’eau

Préserver la qualité de nos ressources en eau est essentiel afin de maintenir leur usage pour notre alimentation en eau potable, tout en limitant les coûts de potabilisation. Sur le territoire, plusieurs captages d’eau potable sont particulièrement sensibles aux risques de pollutions par les produits phytosanitaires. Découvrez comment les acteurs concernés (agriculteurs, gestionnaires d’espaces verts publics et privés, jardiniers amateurs…) travaillent à réduire l’utilisation des pesticides et à employer des techniques alternatives (désherbage mécanique, enherbement…). Chacun d’entre nous peut agir par quelques gestes simples et participer à préserver nos ressources, notre environnement et notre santé.

Constituée de 18 kakémonos verticaux indépendants, l’exposition est destinée au grand public. Ses illustrations colorées la rendent accessible à tous les âges et ouvrent la discussion sur de nombreux sujets qui nous concernent tous au quotidien.

Collectivités

Kit de communication « zéro phyto » pour les particuliers :

https://www.jardiner-autrement.fr/loi-labbe-le-kit-de-communication

Public agricole

Plusieurs vidéos produites par la Chambre d’Agriculture de l’Aude pour aller plus loin :

Interprétation d’un profil de sol sous couvert végétal en Grandes Cultures :

https://www.youtube.com/embed/DvciiPklJb8

Interprétation d’un profil de sol sous couvert végétal en viticulture :

https://www.youtube.com/embed/t9ExqiZnHOc

Choisir son semoir :

https://www.youtube.com/embed/uEc5Bgtpdyo

Choisir son couvert :

https://www.youtube.com/embed/kymkVyYRqJQ

Partenaires techniques et financiers

Partenaires techniques

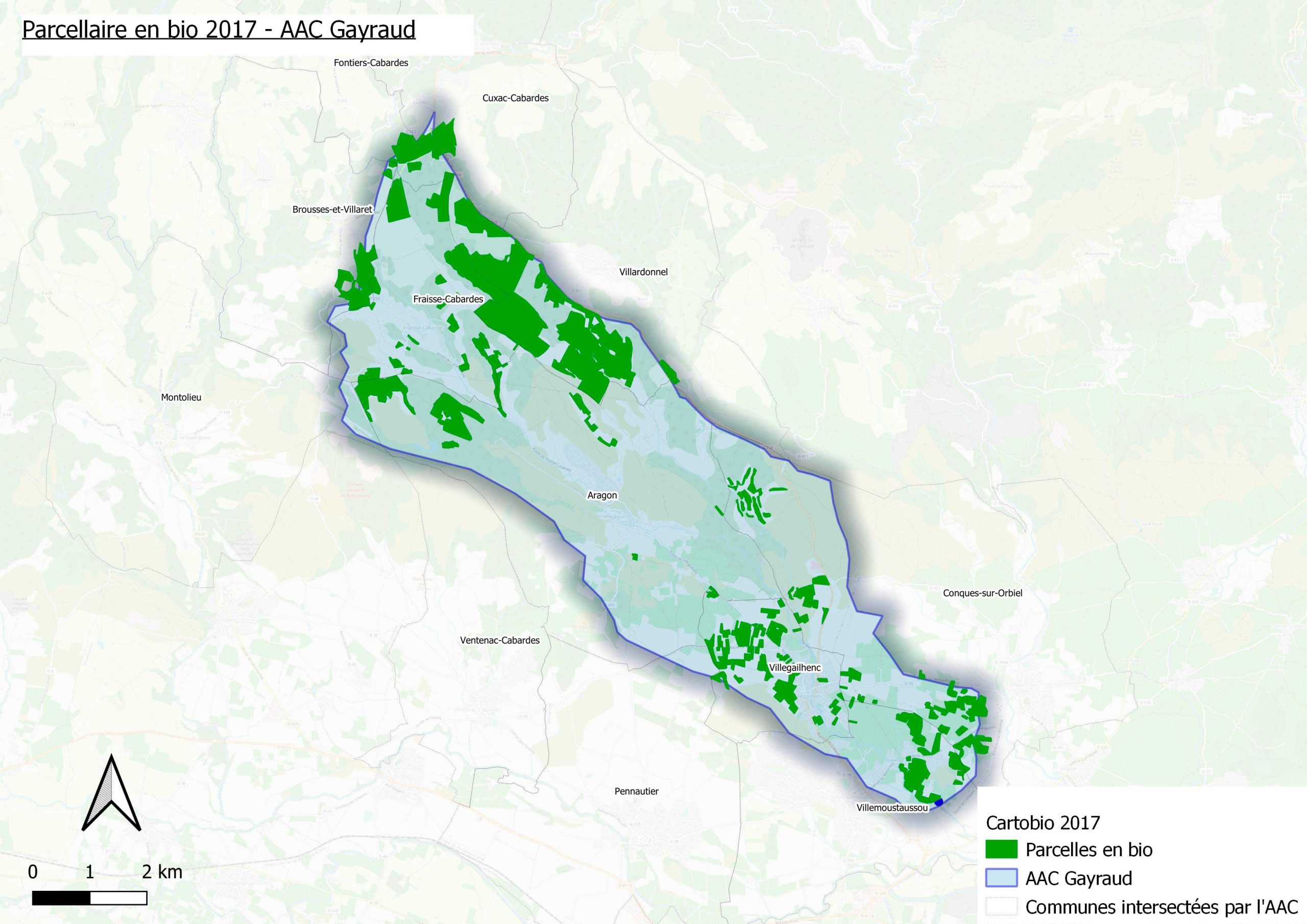

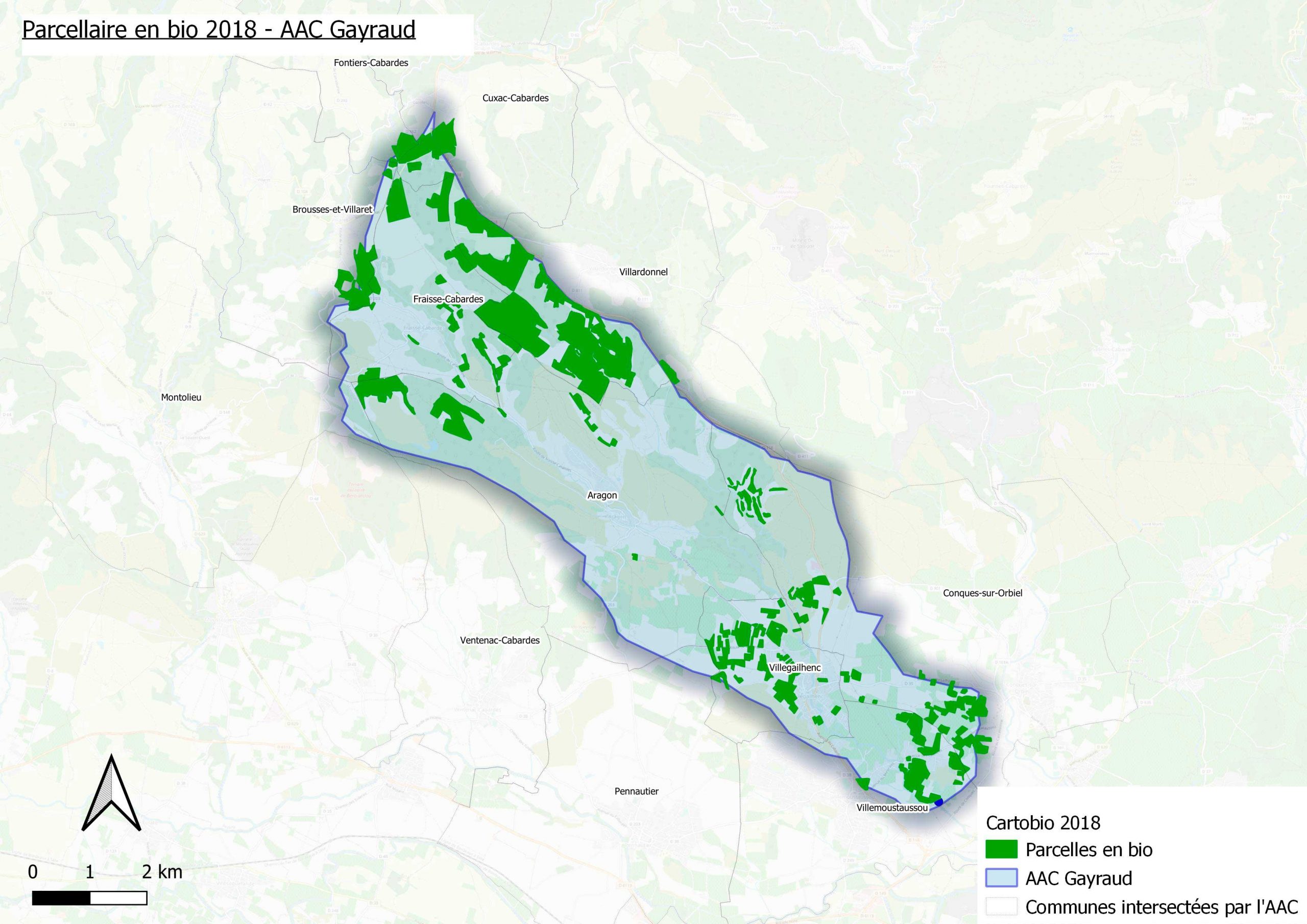

Caractéristiques du puits Gayraud

| Situation géographique | Villemoustaussou |

| Type de prélèvement | Nappe phréatique alimentée par le ruisseau du Trapel |

| Problématique ciblée | Pesticides |

| Production d’eau | 184 000 mᶟ/an |

| Population desservie | 4 450 habitants (commune de Villemoustaussou) |

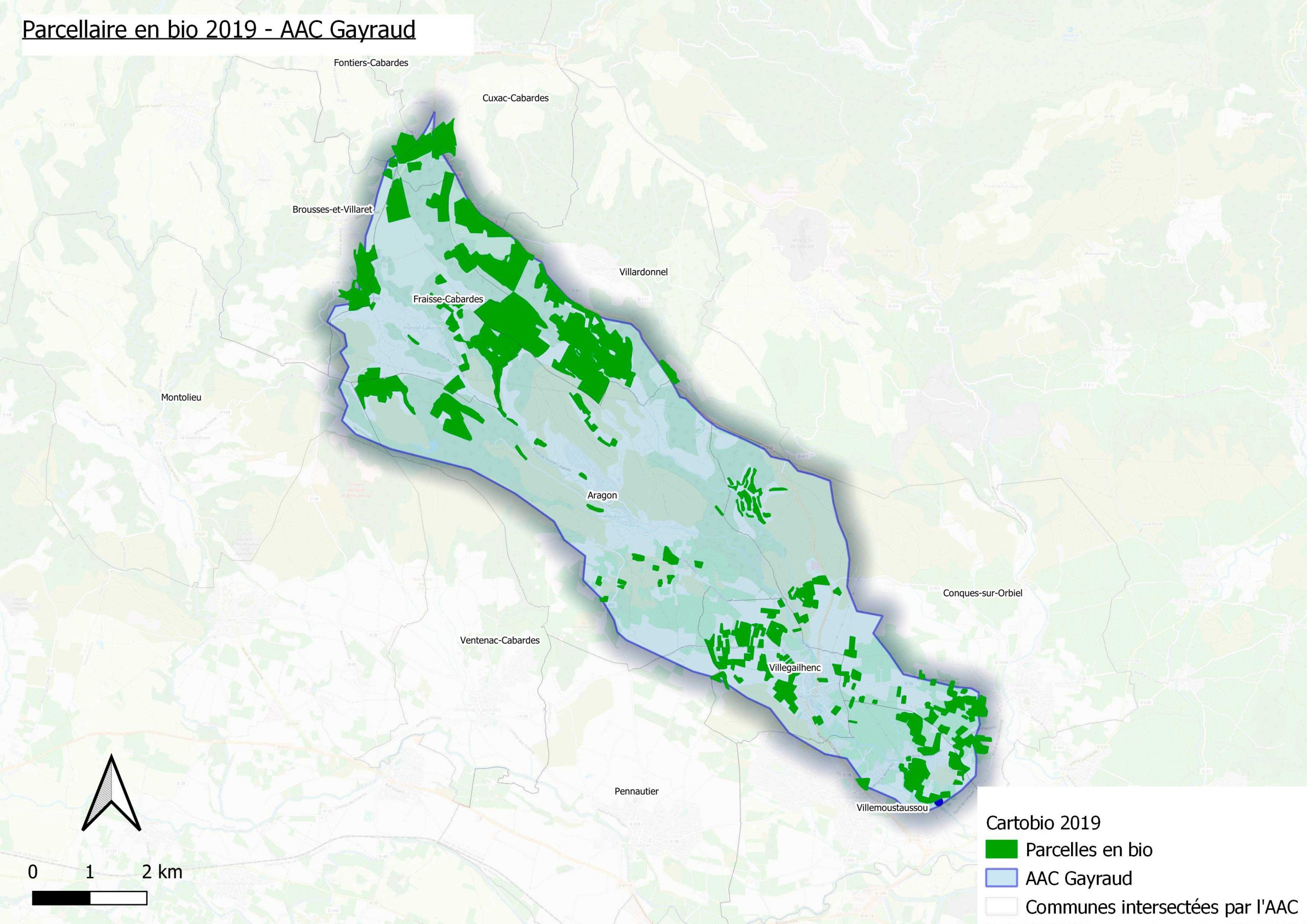

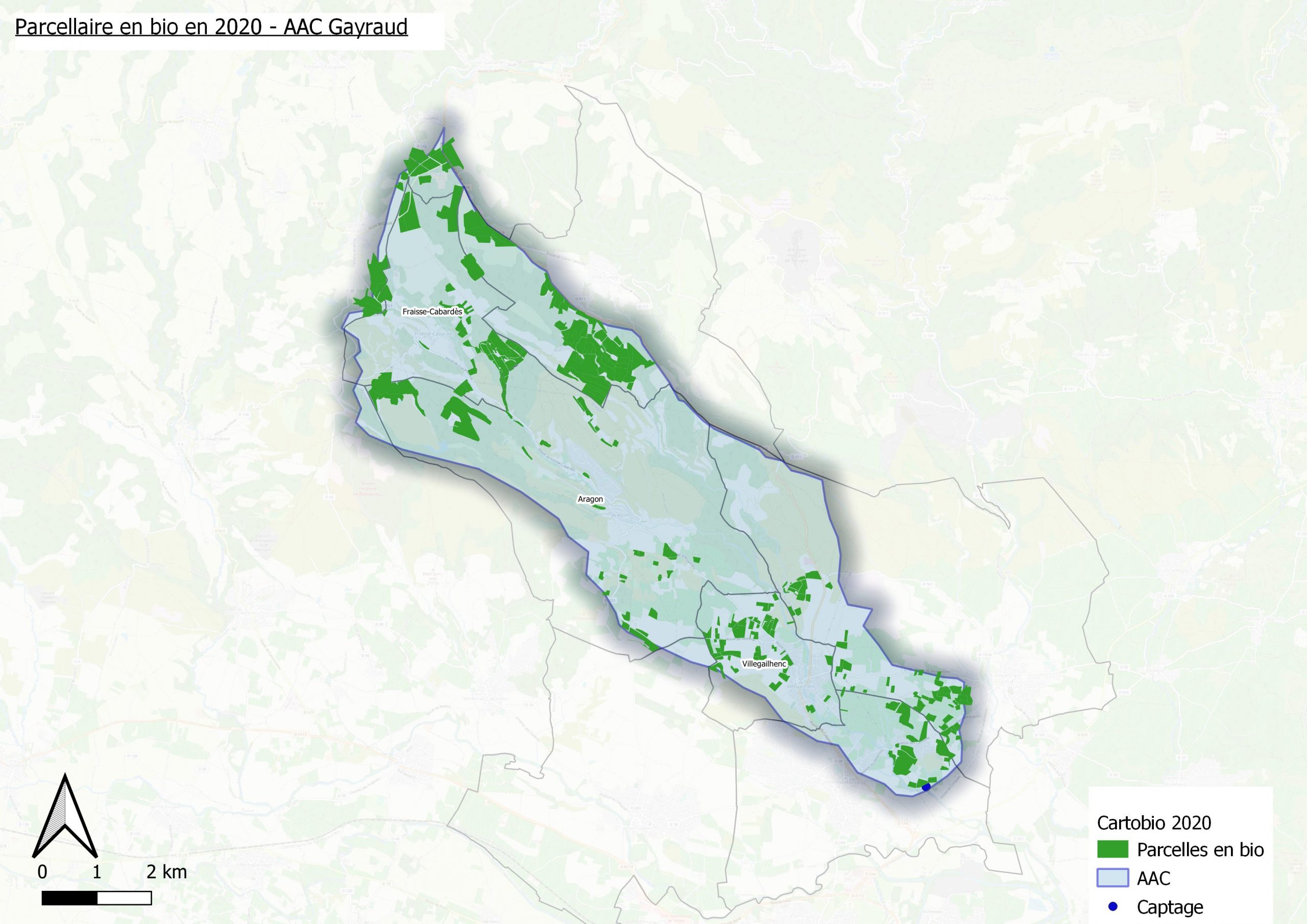

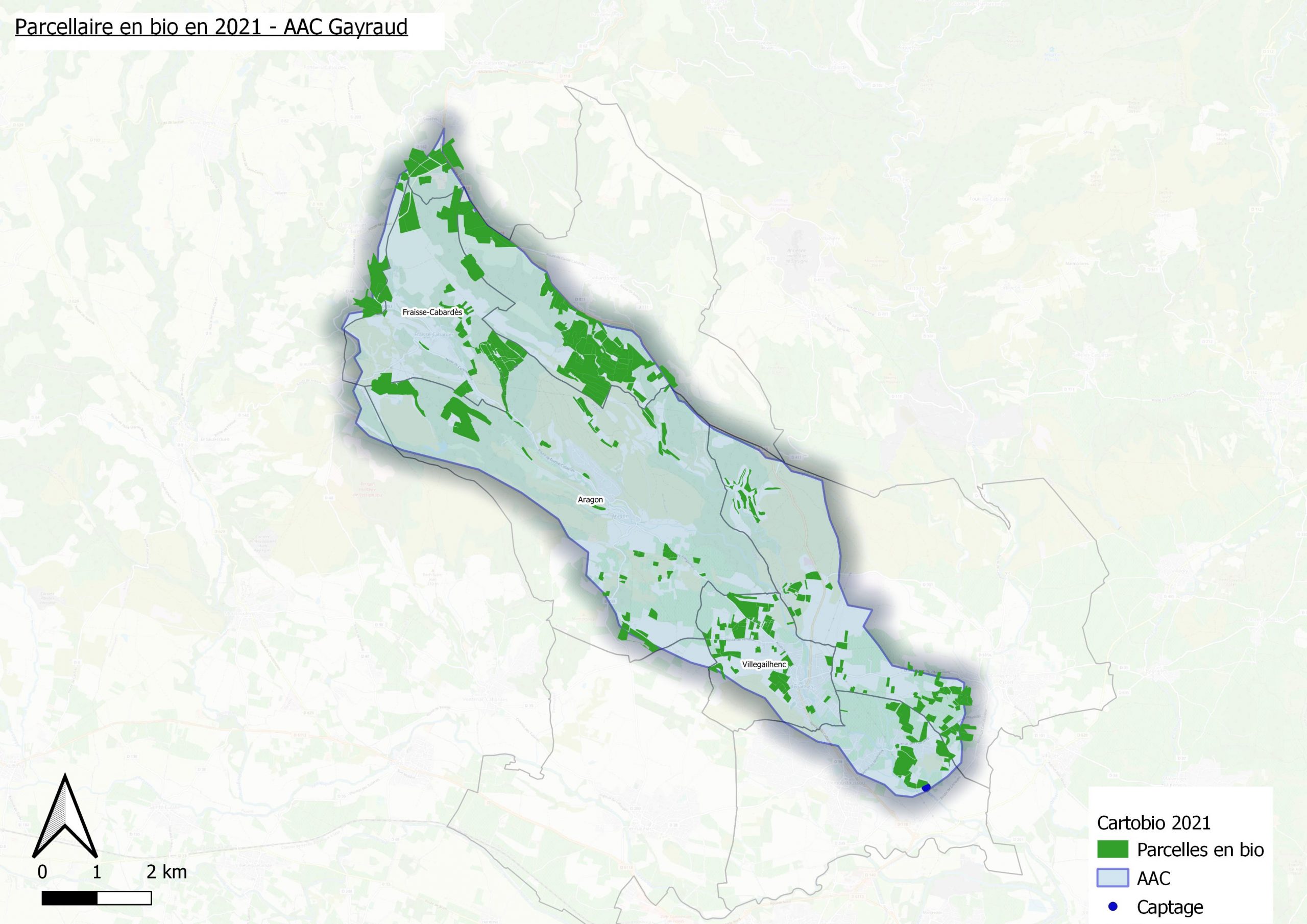

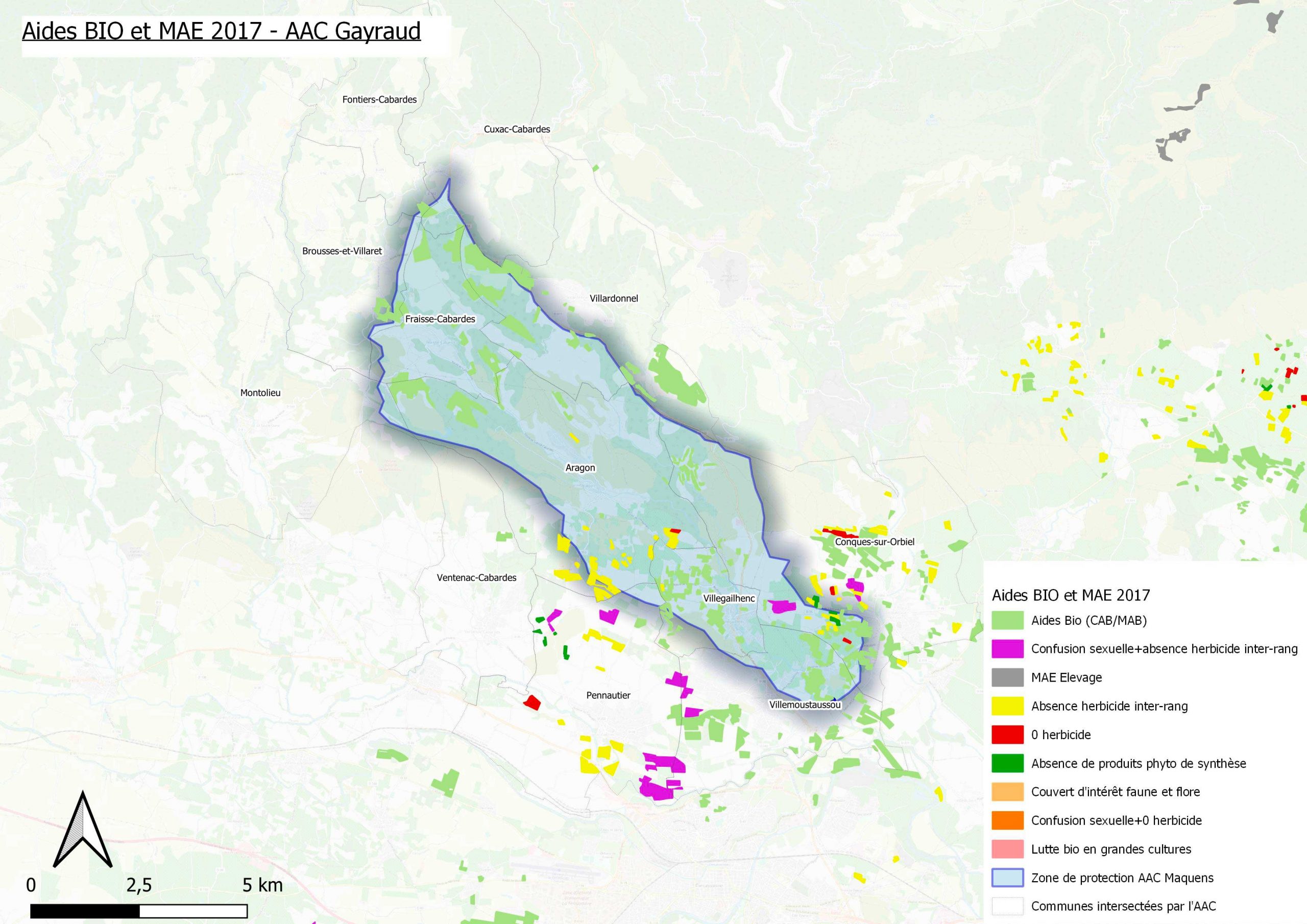

Occupation du sol de l’AAC

Source : Données Corine Land Cover 2012

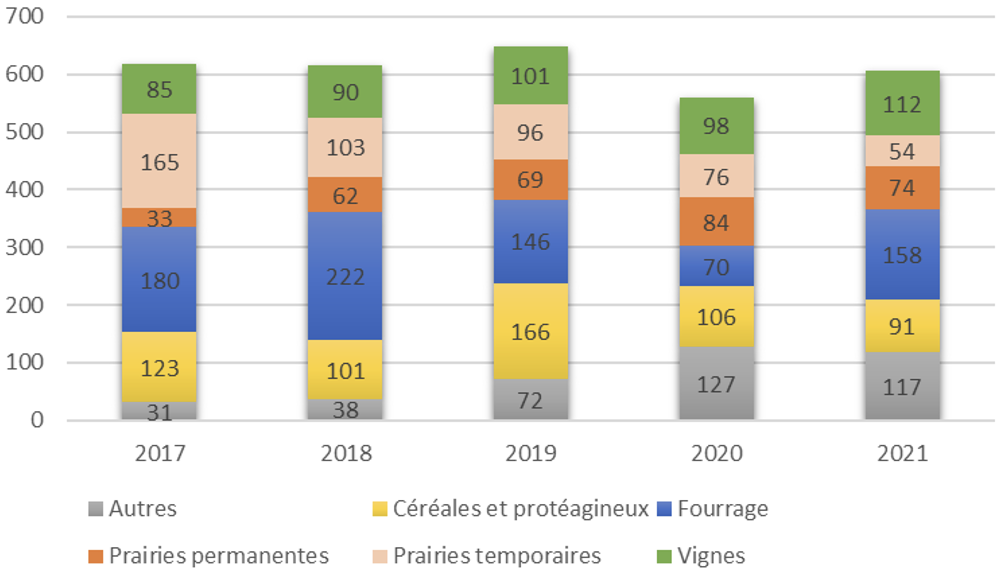

Assolement agricole de l’AAc

Source : Registre parcellaire graphique 2021

Caractéristiques de l'AAC

| Surface Aire d’Alimentation du Captage (AAC) | 4 600 ha |

| Surface Zone de Protection (ZP) | 2 785 ha |

| Surface Agricole Utile sur l’AAC | 1 956 ha |

| Surface Agricole Utile sur la ZP | 1 417 ha |

| Nb de communes intersectées par l’AAC | 11 |

| Nb de communes intersectées par la ZP | 9 |

| Nb de caves coopératives impliquées | 2 |

| Nb de sièges d’exploitation sur l’AAC | 72 |

| Nb de sièges d’exploitation sur la ZP | 50 |

Fiche aires-captages

Le site aires-captages.fr vise à centraliser et à diffuser toutes les données liées aux aires de captages en France. Il s’agit d’un portail participatif reposant sur les échanges de données entre acteurs de la thématique. Il est mis en ligne par l’OiEau et financé par l’OFB.

Synthèse des données qualité

Valorisation des données eau brute nitrates et pesticides des captages prioritaires du bassin Rhône-Méditerranée

En 2021,

2 exploitations engagées en PSE

12 exploitations engagées en MAE

52 dossiers PCAE

Paiements pour Services Environnementaux :

2 exploitations ayant des parcelles agricoles au sein de l’AAC, soit 3% de l’ensemble des exploitations présentes sur l’AAC, ont pu bénéficier des aides PSE pour mettre en place des pratiques agricoles favorables à la qualité de l’eau.

Surfaces engagées (dans l’AAC) : 47 ha

Budget consommé sur la 1ère année d’engagement (dans l’AAC) : 12 561 €

Mesures Agro-environnementales :

12 exploitations ayant des parcelles agricoles sur les communes intersectées par l’AAC ont pu bénéficier des aides MAEc pour réduire voire supprimer l’usage des pesticides et ainsi limiter l’impact sur la ressource en eau.

Surfaces engagées en MAEc (dans l’AAC) : 56 ha

Budget consommé (dans l’AAC) : 58 752 €

Agriculture Biologique :

En 2021, un total de 606 ha ont été déclarés en agriculture biologique toutes cultures confondues.

En viticulture, cela représente 23% de la surface totale en vignes de l’AAC soit 112 ha.

Aides à l’investissement matériel individuel :

Entre 2016 et 2021, 52 dossiers PCAE ont été subventionnés pour des exploitations situées sur l’AAC Gayraud pour un coût total de 1 011 041 € financés à 62% en moyenne.

Monde agricole

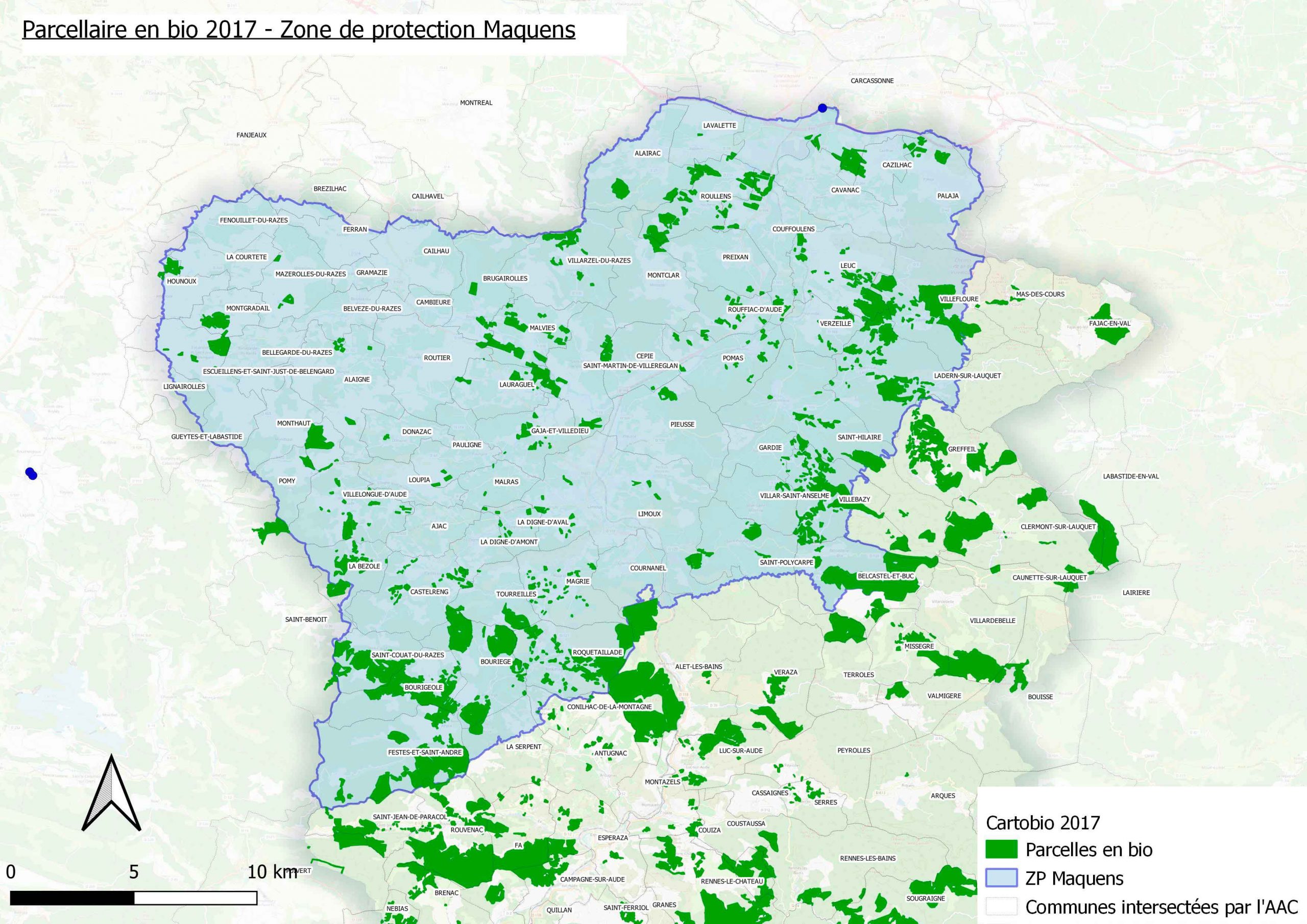

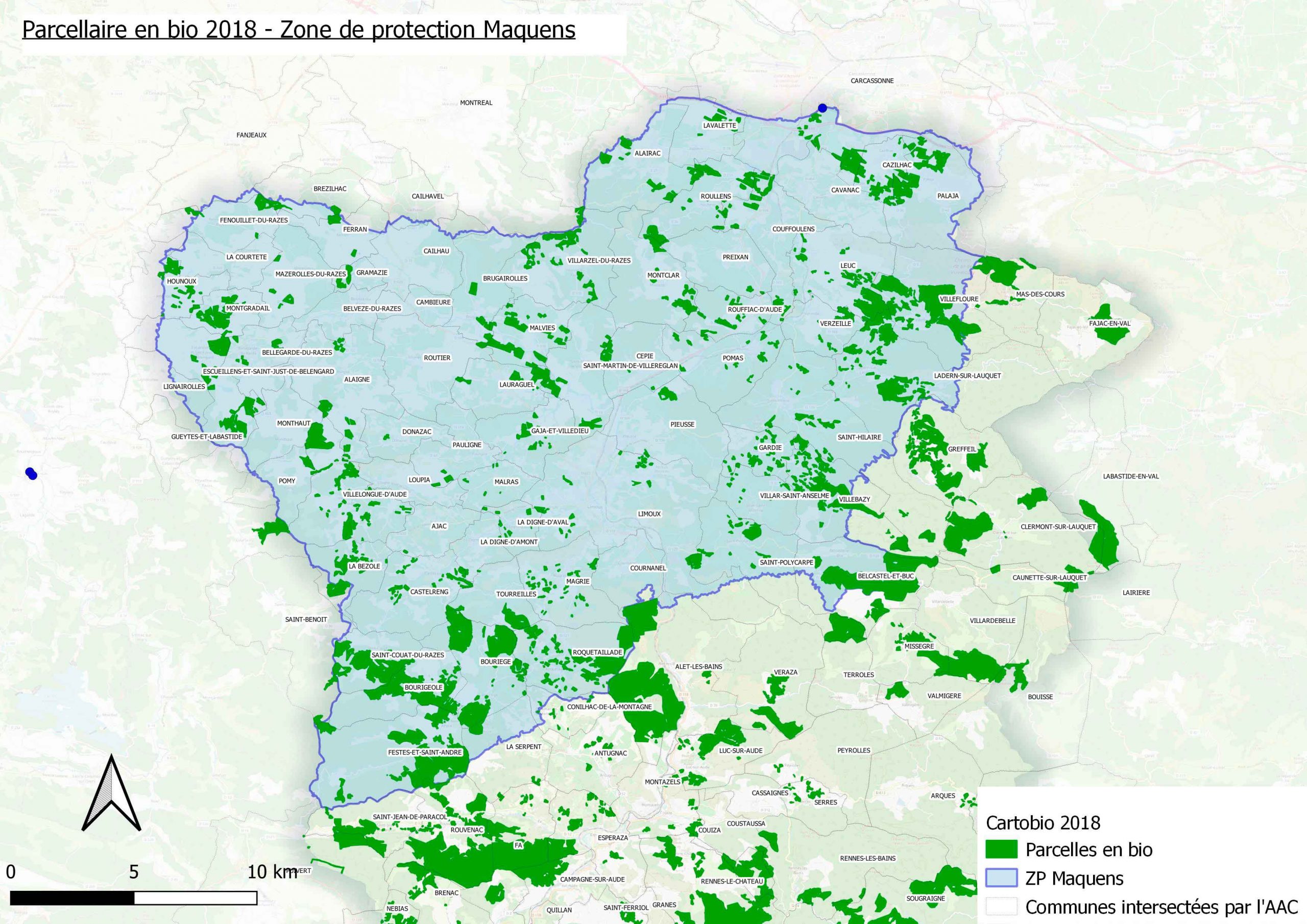

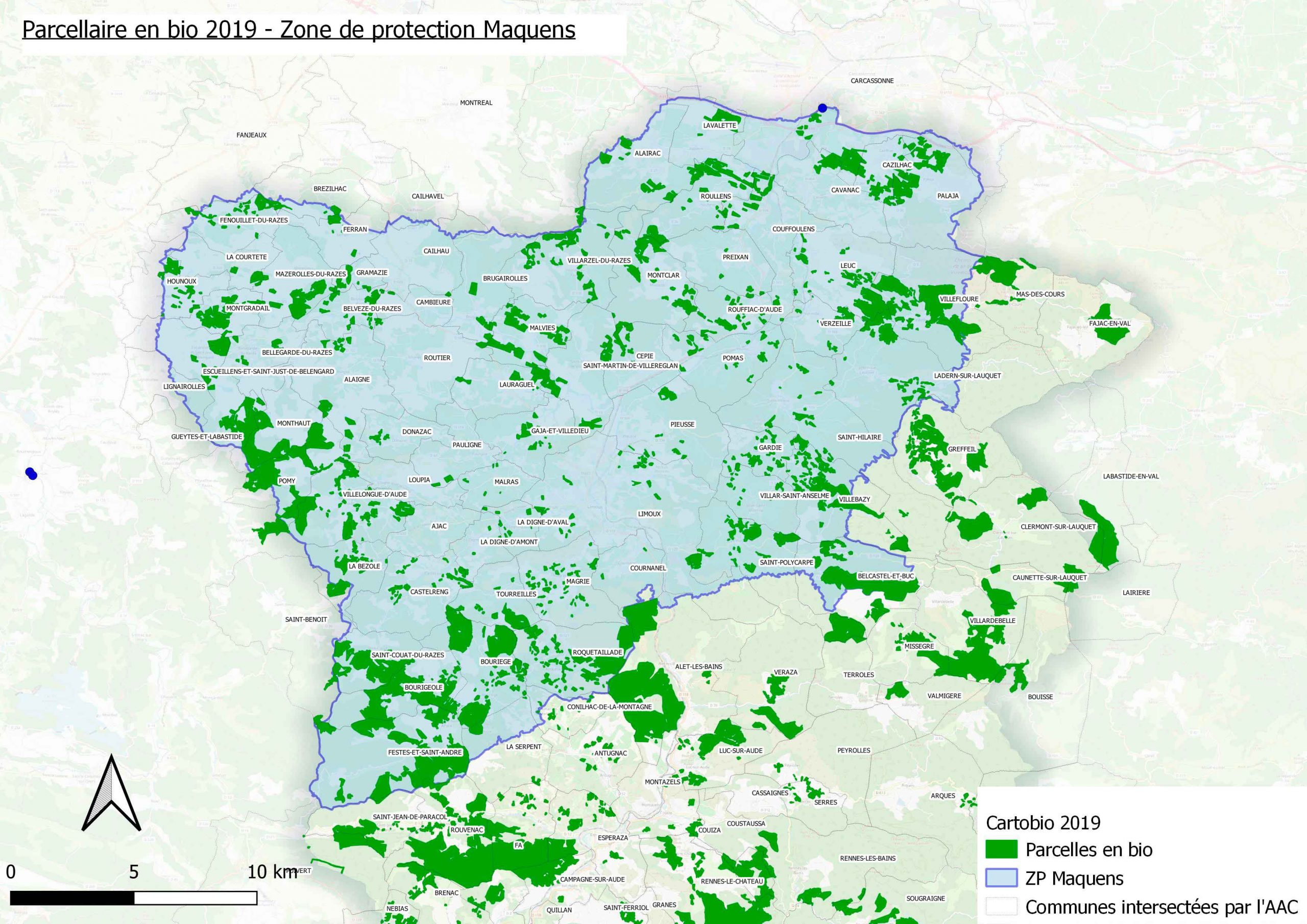

Caractéristiques de la prise d’eau de Maquens

| Situation géographique | Carcassonne |

| Type de prélèvement | Eau superficielle puisée dans le fleuve Aude |

| Problématique ciblée | Pesticides |

| Production d’eau | 5 500 000 mᶟ/an |

| Population desservie | 63 000 habitants (12 communes dont Carcassonne) |

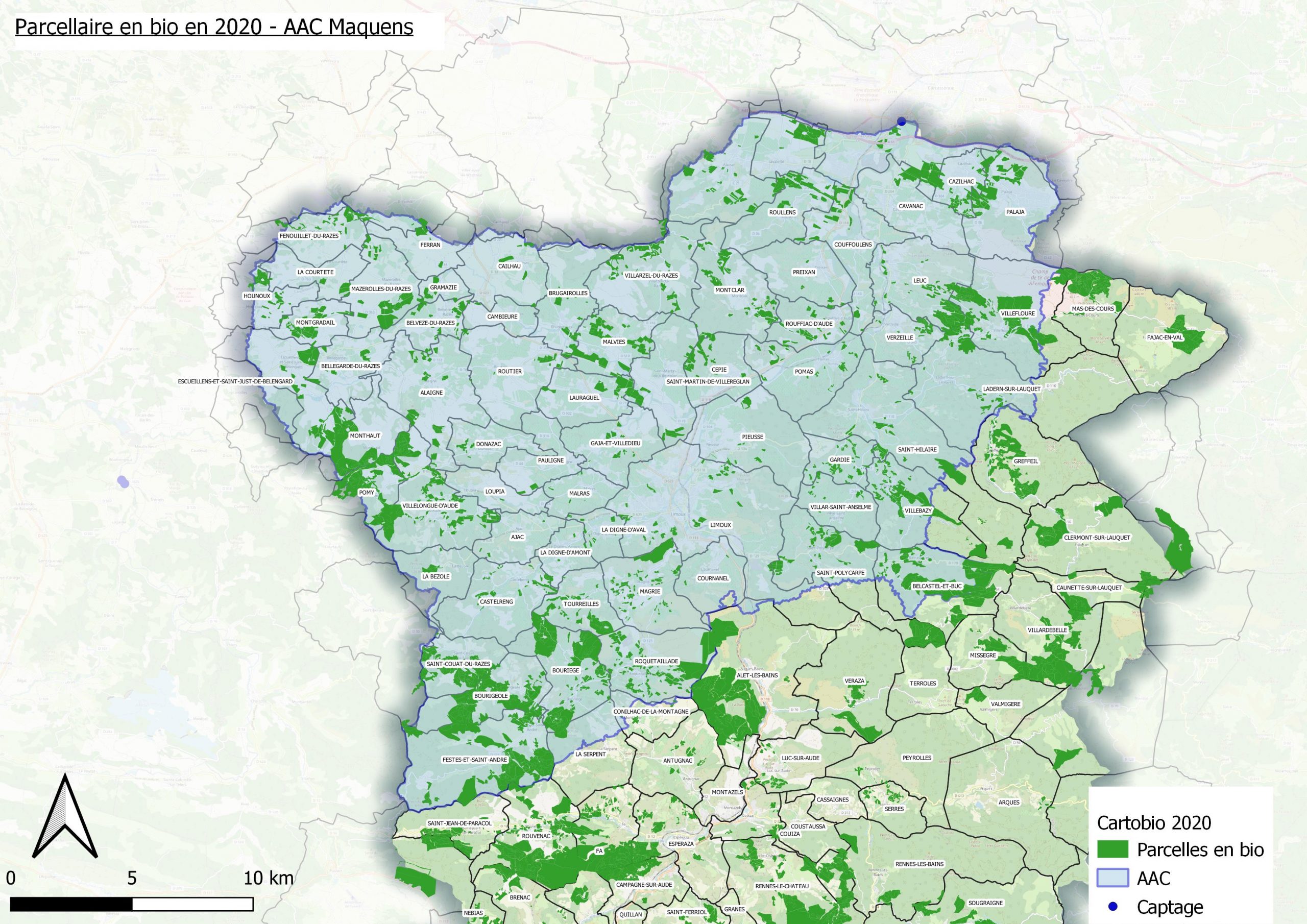

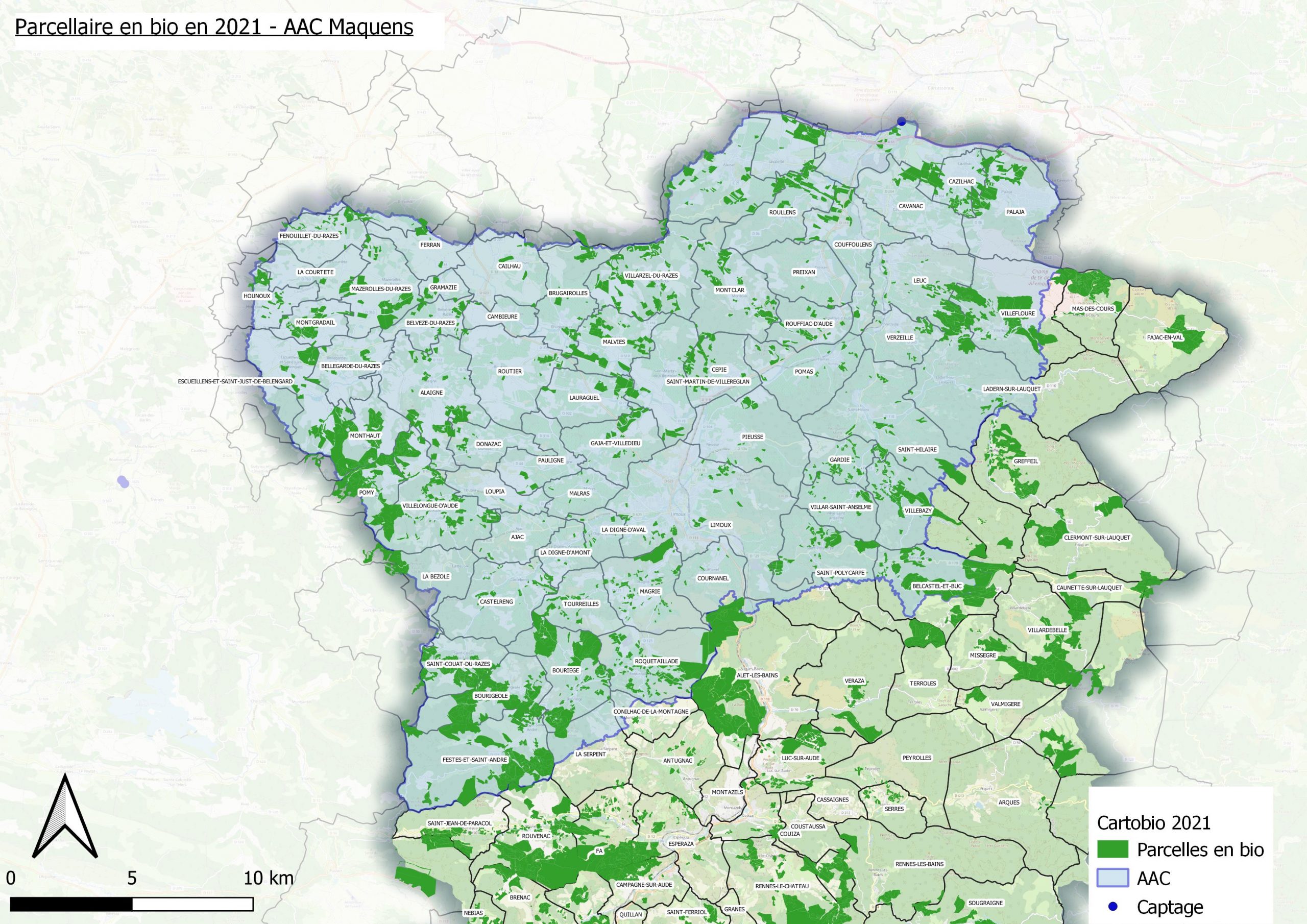

Occupation du sol de l’AAC

Source : Données Corine Land Cover 2012

Assolement agricole de l’AAc

Source : Registre parcellaire graphique 2021

Caractéristiques de l'AAC

| Surface Aire d’Alimentation du Captage (AAC) | 184 000 ha |

| Surface Zone de Protection (ZP) | 57 000 ha |

| Surface Agricole Utile sur l’AAC | 51 843 ha |

| Surface Agricole Utile sur la ZP | 33 491 ha |

| Nb de communes intersectées par l’AAC | 166

(réparties sur 3 départements) |

| Nb de communes intersectées par la ZP | 65 |

| Nb de caves coopératives impliquées | 4 |

| Nb de sièges d’exploitation sur l’AAC | 1 907 |

| Nb de sièges d’exploitation sur la ZP | 1 295 |

Fiche aires-captages

Le site aires-captages.fr vise à centraliser et à diffuser toutes les données liées aux aires de captages en France. Il s’agit d’un portail participatif reposant sur les échanges de données entre acteurs de la thématique. Il est mis en ligne par l’OiEau et financé par l’OFB.

En 2021,

35 exploitations engagées en PSE

93 exploitations engagées en MAE

135 dossiers PCAE

Paiements pour Services Environnementaux :

35 exploitations ayant des parcelles agricoles au sein de la zone de protection du captage soit 3% d’entre elles ont pu bénéficier des aides PSE pour mettre en place des pratiques agricoles favorables à la qualité de l’eau.

Surfaces engagées (dans la Zone de Protection) : 1 457 ha

Budget consommé sur la 1ère année d’engagement : 288 037 €

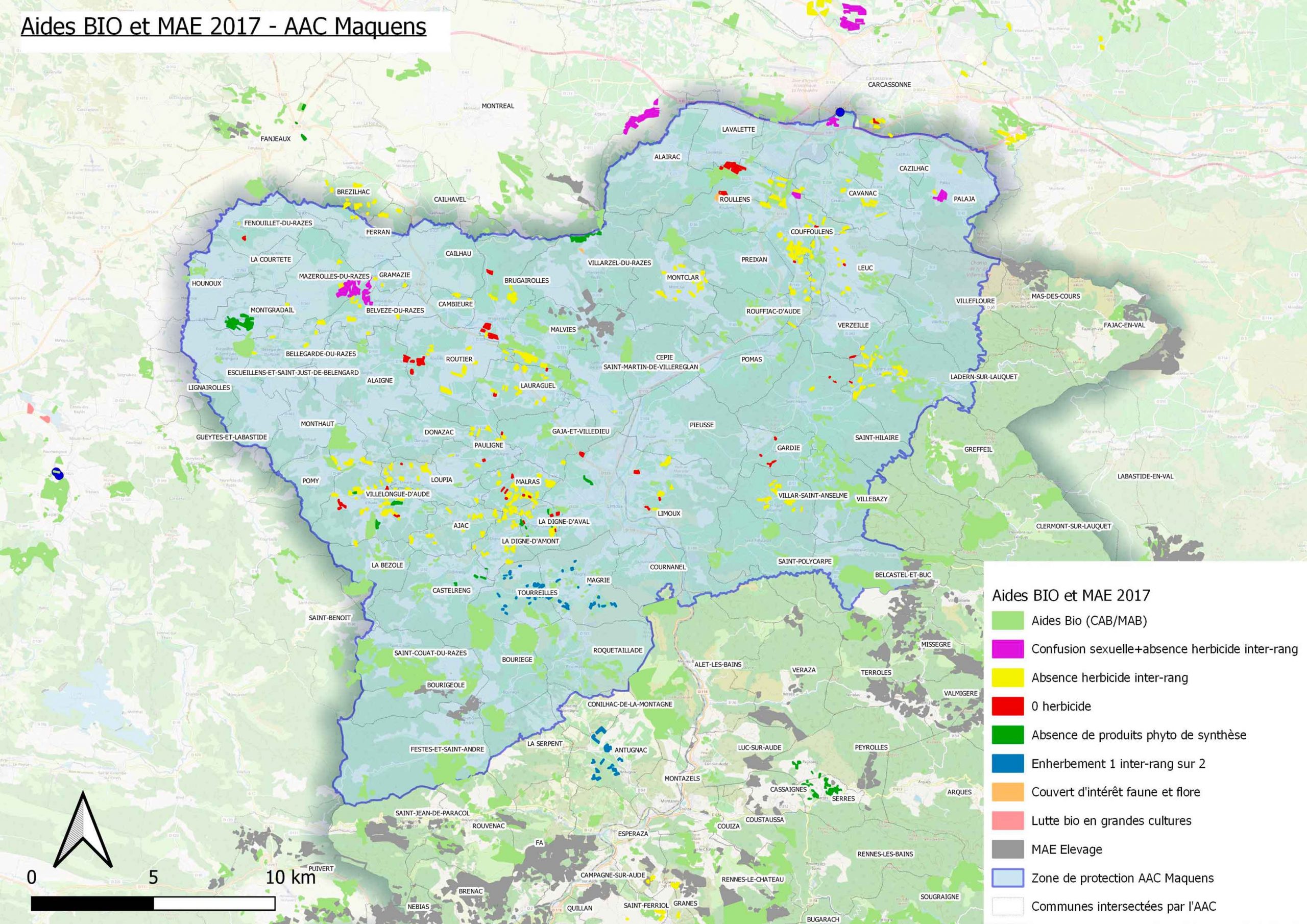

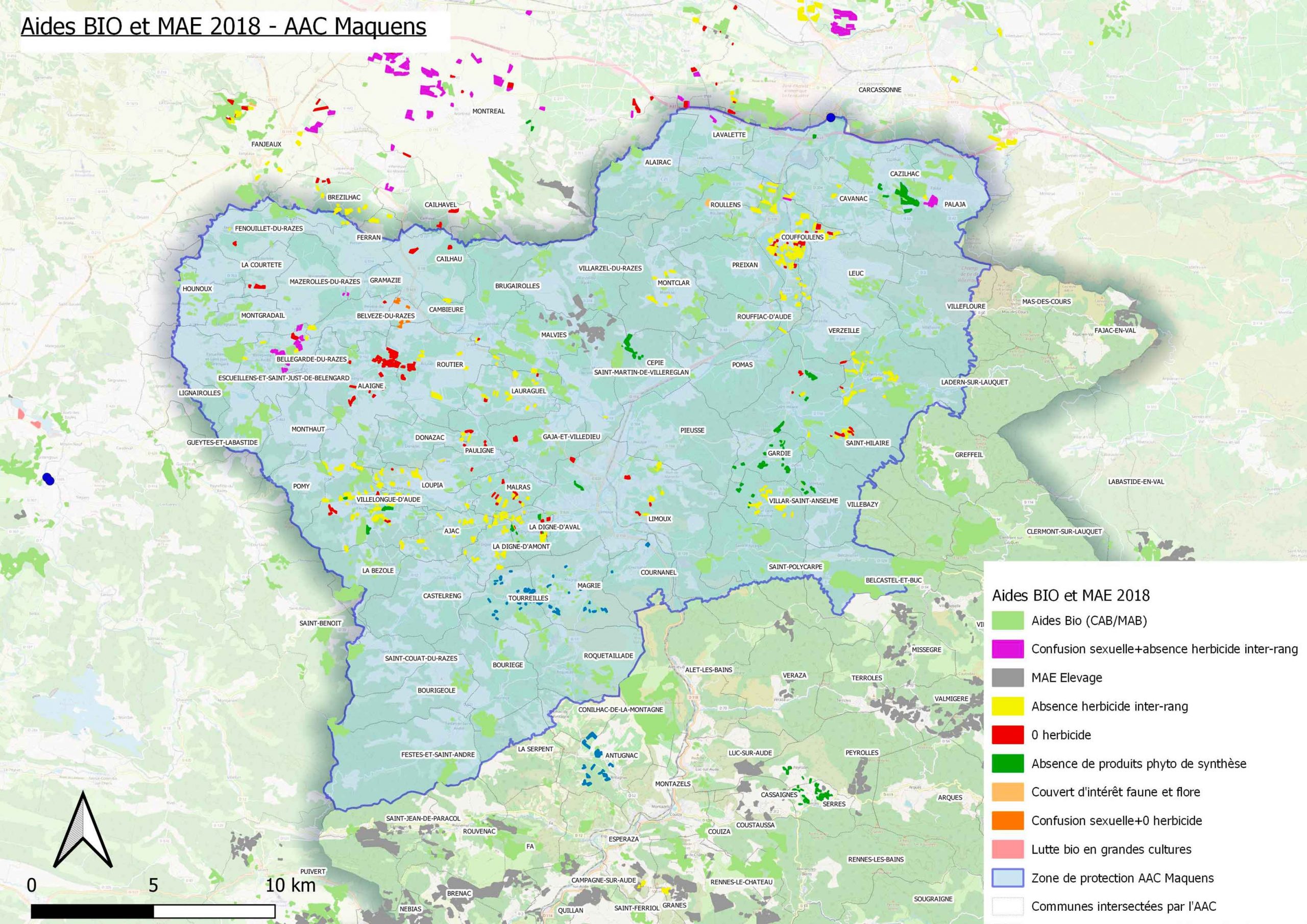

Mesures Agro-environnementales :

93 exploitations ayant des parcelles agricoles au sein de la zone de protection du captage soit 8% d’entre elles ont pu bénéficier des aides MAEc pour réduire voire supprimer l’usage des pesticides et ainsi limiter l’impact sur la ressource en eau.

Surfaces engagées (dans la Zone de Protection) : 1 492 ha

Budget consommé : 1 603 445 €

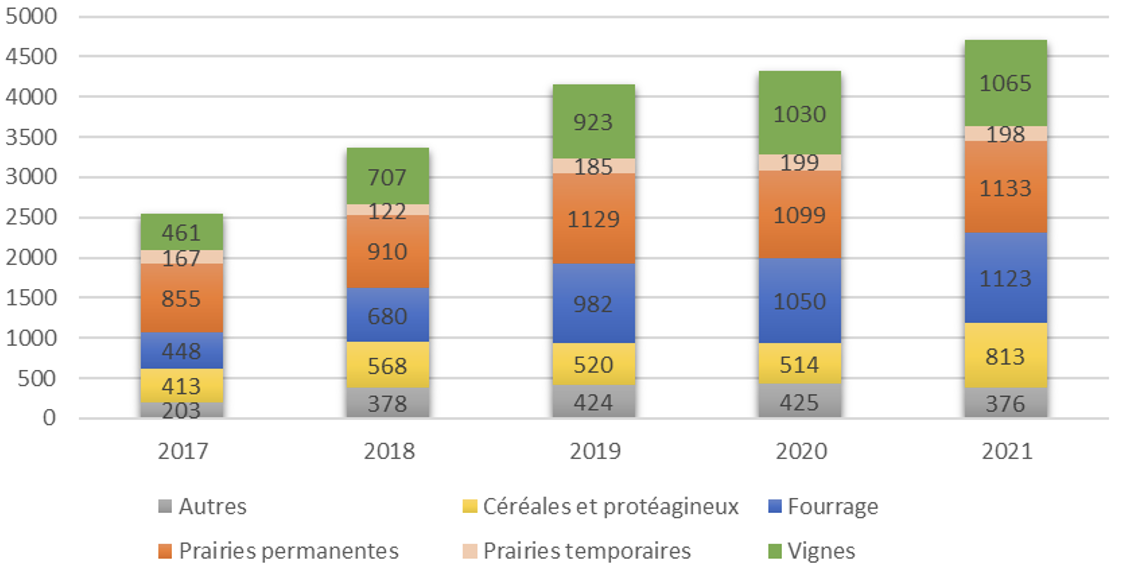

Agriculture Biologique :

En 2021, un total de 4 708 ha a été déclarés en agriculture biologique toutes cultures confondues.

En viticulture, cela représente 12% de la surface totale en vignes de la zone de protection du captage soit 1 064 ha.

Aides à l’investissement matériel individuel :

Entre 2015 et 2021, 190 dossiers PCAE ont été subventionnés pour des exploitations situées sur l’AAC Maquens pour un coût total de 3 092 670 € financés à 54% en moyenne.

Monde agricole

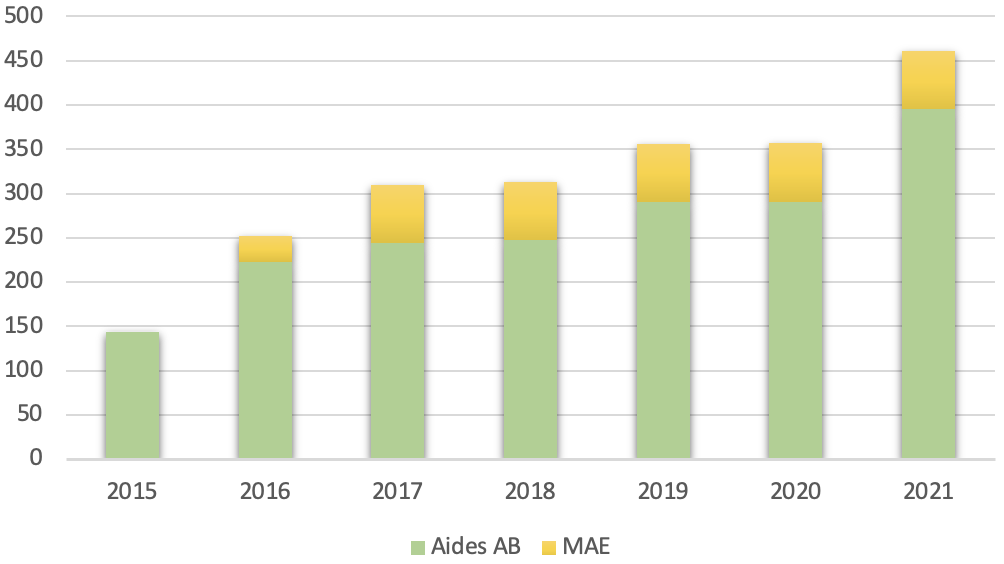

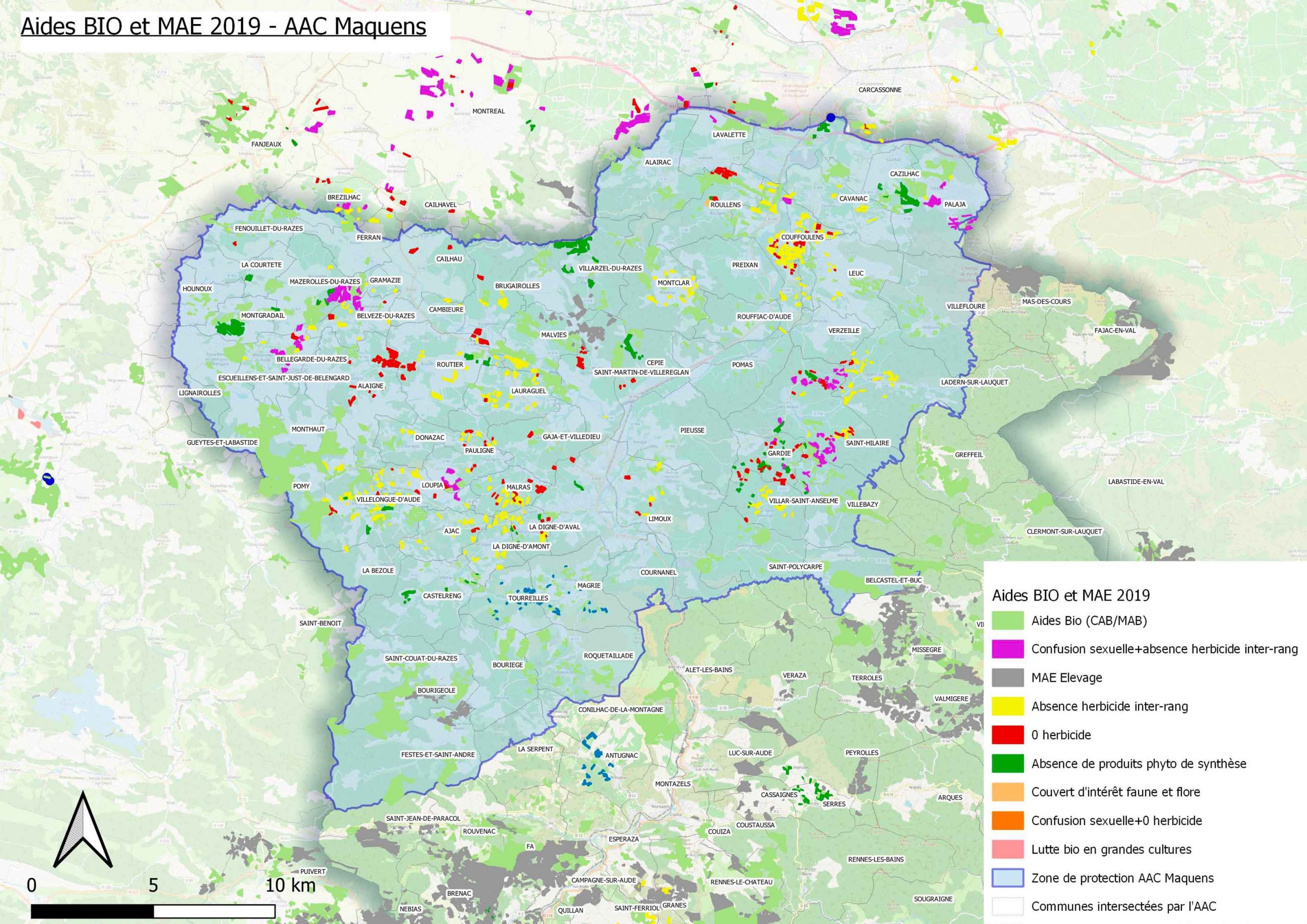

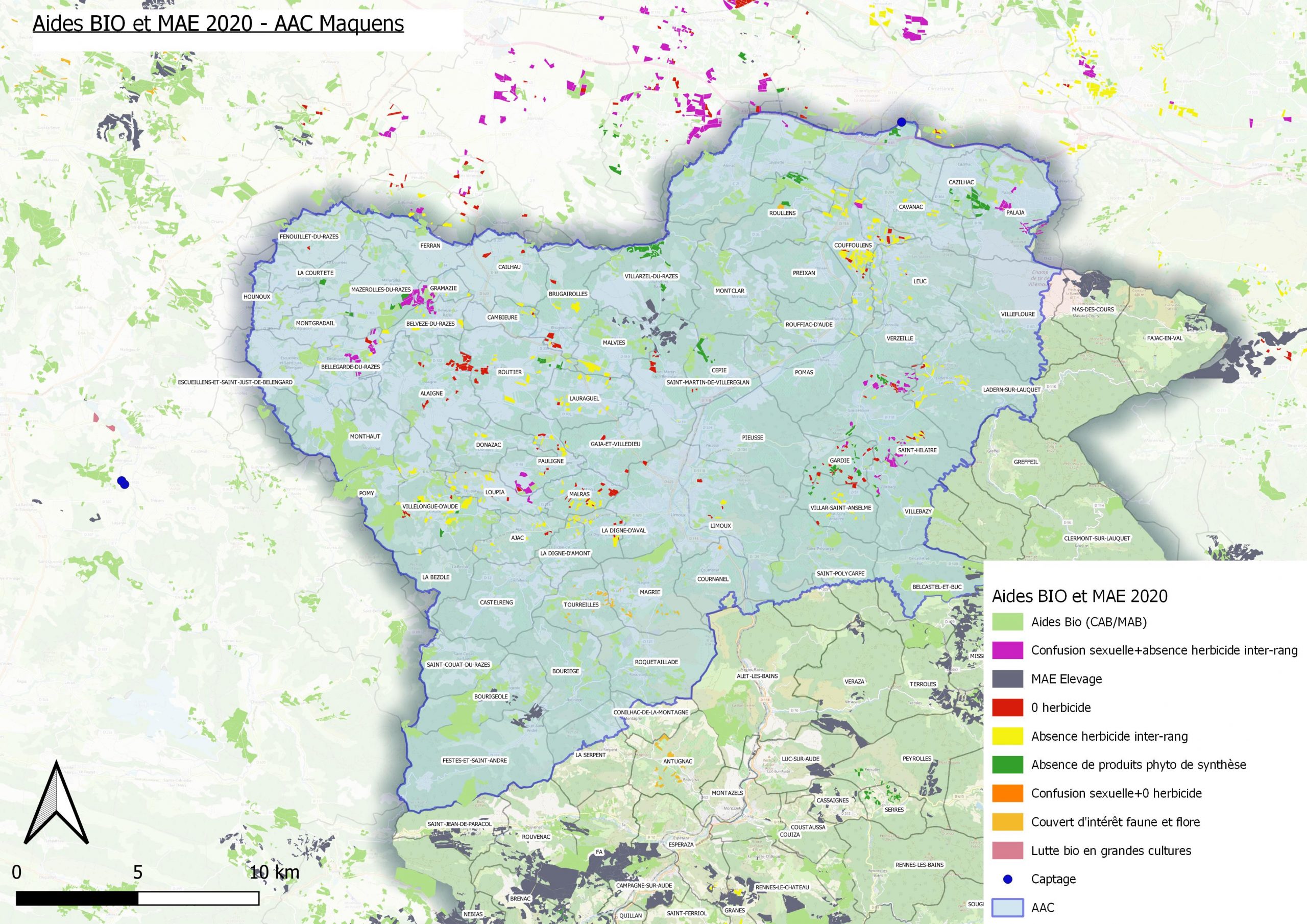

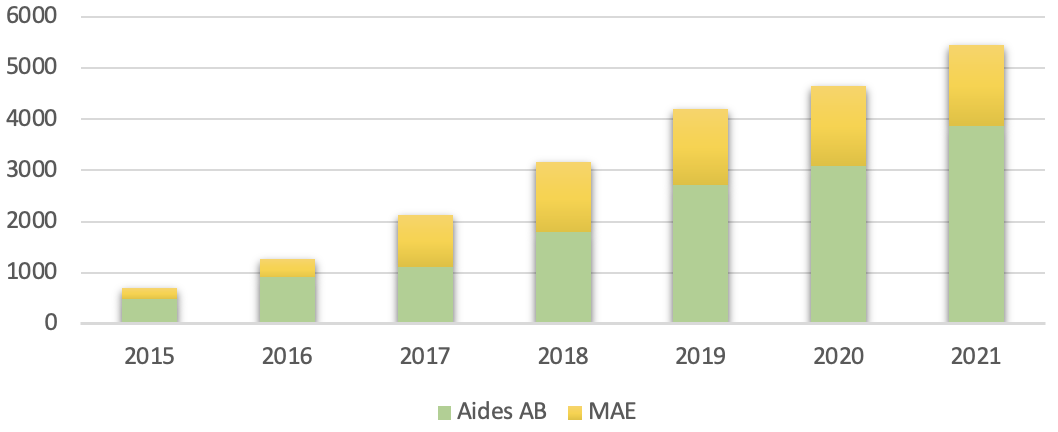

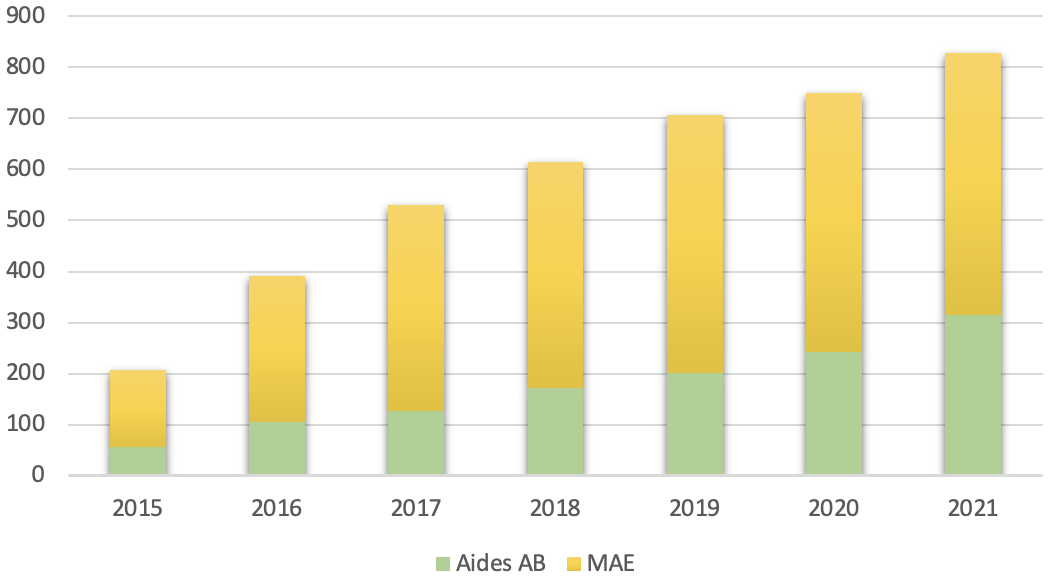

Évolution des surfaces ayant bénéficié d'aides à la transition agroécologique (aides BIO et MAE) - AAC Maquens

Source : Registre parcellaire graphique – Aides PAC - Données annuelles cumulées

Caractéristiques du puits Darre l’Hort

| Situation géographique | La Redorte |

| Type de prélèvement | Eau souterraine de la nappe alluviale connectée au ruisseau de l’Argent Double |

| Problématique ciblée | Pesticides |

| Production d’eau | 170 000 mᶟ/an |

| Population desservie | 1 100 habitants (commune de La Redorte) |

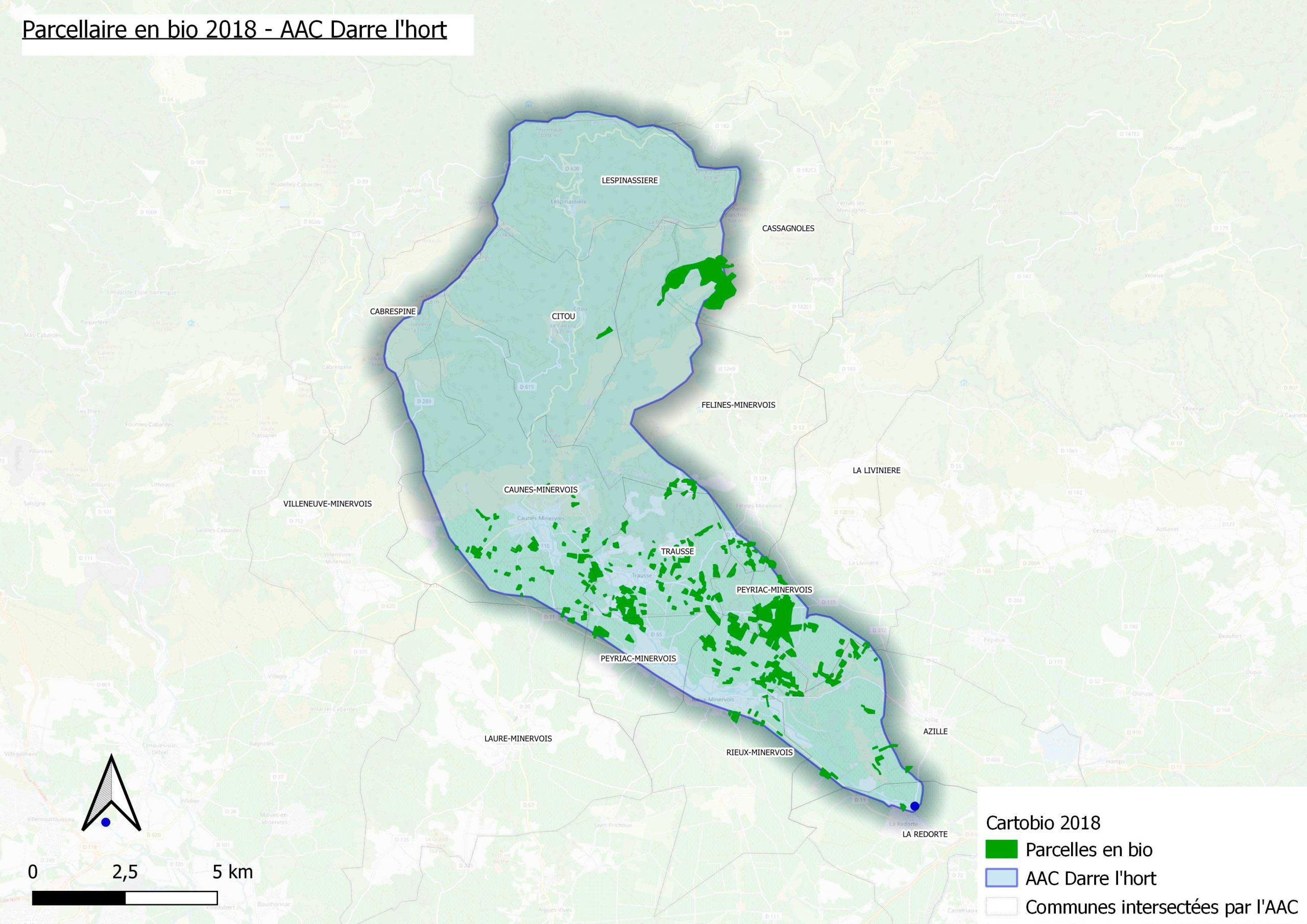

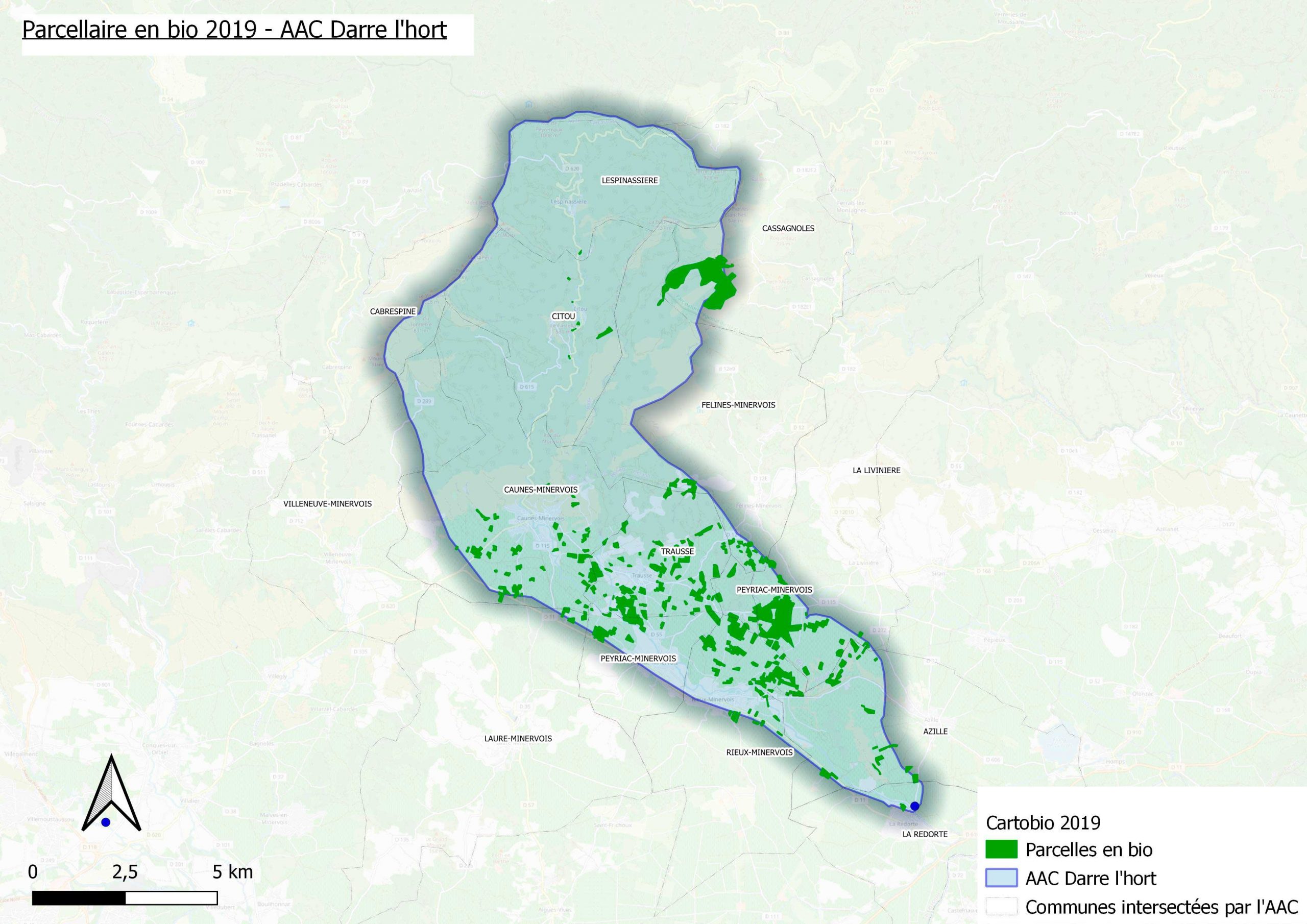

Occupation du sol de l’AAC

Source : Données Corine Land Cover 2012

Assolement agricole de l’AAc

Source : Registre parcellaire graphique 2021

Caractéristiques de l'AAC

| Surface Aire d’Alimentation du Captage (AAC) | 11 665 ha |

| Surface Zone de Protection (ZP) | 4 568 ha |

| Surface Agricole Utile sur l’AAC | 3 082 ha |

| Surface Agricole Utile sur la ZP | 2 552 ha |

| Nb de communes intersectées par l’AAC | 15

(réparties sur 2 départements) |

| Nb de communes intersectées par la ZP | 11 |

| Nb de caves coopératives impliquées | 5 |

| Nb de sièges d’exploitation sur l’AAC | 210 |

| Nb de sièges d’exploitation sur la ZP | 210 |

Fiche aires-captages

Le site aires-captages.fr vise à centraliser et à diffuser toutes les données liées aux aires de captages en France. Il s’agit d’un portail participatif reposant sur les échanges de données entre acteurs de la thématique. Il est mis en ligne par l’OiEau et financé par l’OFB.

En 2021,

14 exploitations engagées en PSE

55 exploitations engagées en MAE

148 dossiers PCAE

Paiements pour Services Environnementaux :

14 exploitations ayant des parcelles agricoles au sein l’AAC soit 6% d’entre elles ont pu bénéficier des aides PSE pour mettre en place des pratiques agricoles favorables à la qualité de l’eau.

Surfaces engagées (dans l’AAC) : 459 ha

Budget consommé sur la 1ère année d’engagement (dans l’AAC) : 116 435 €

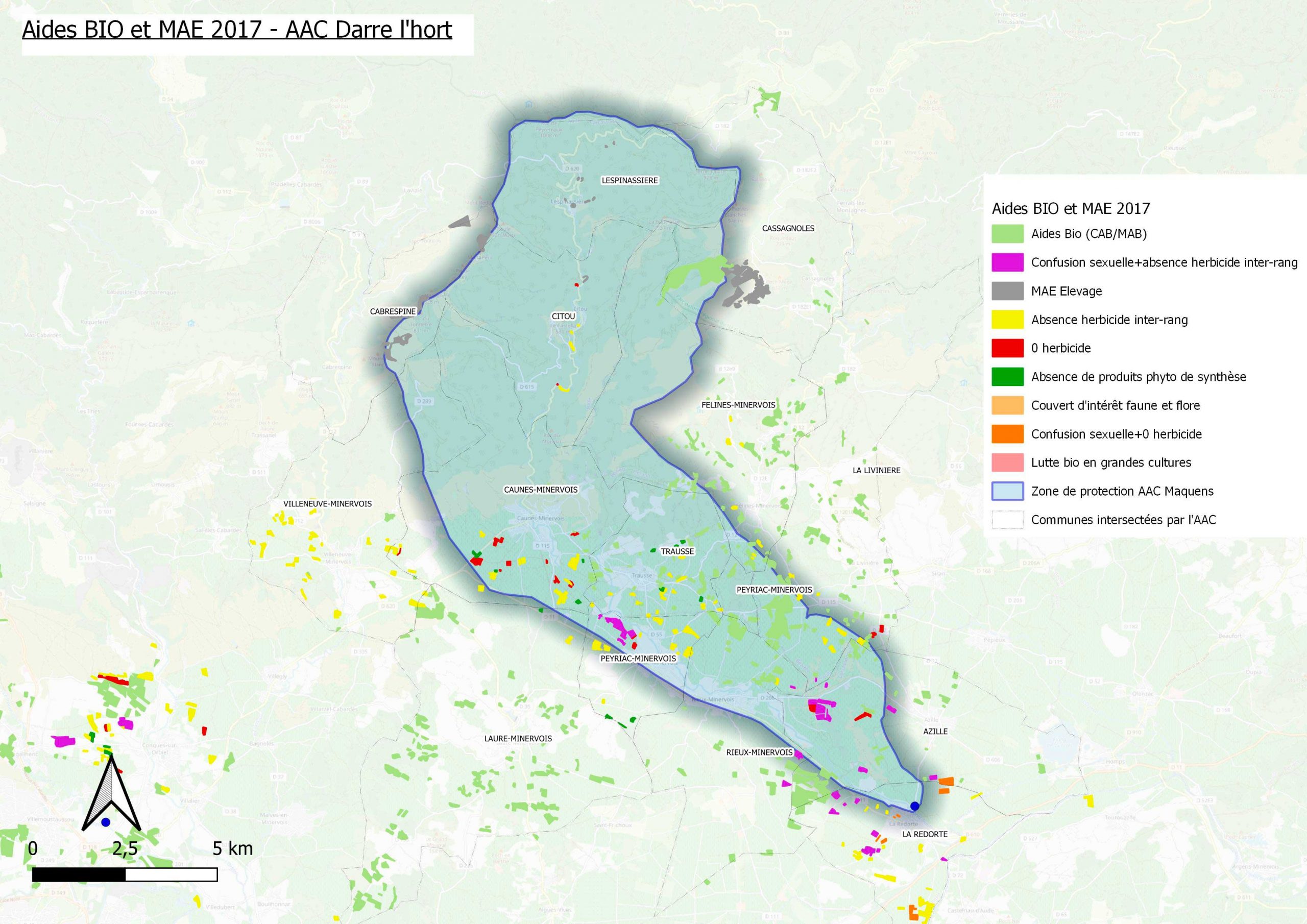

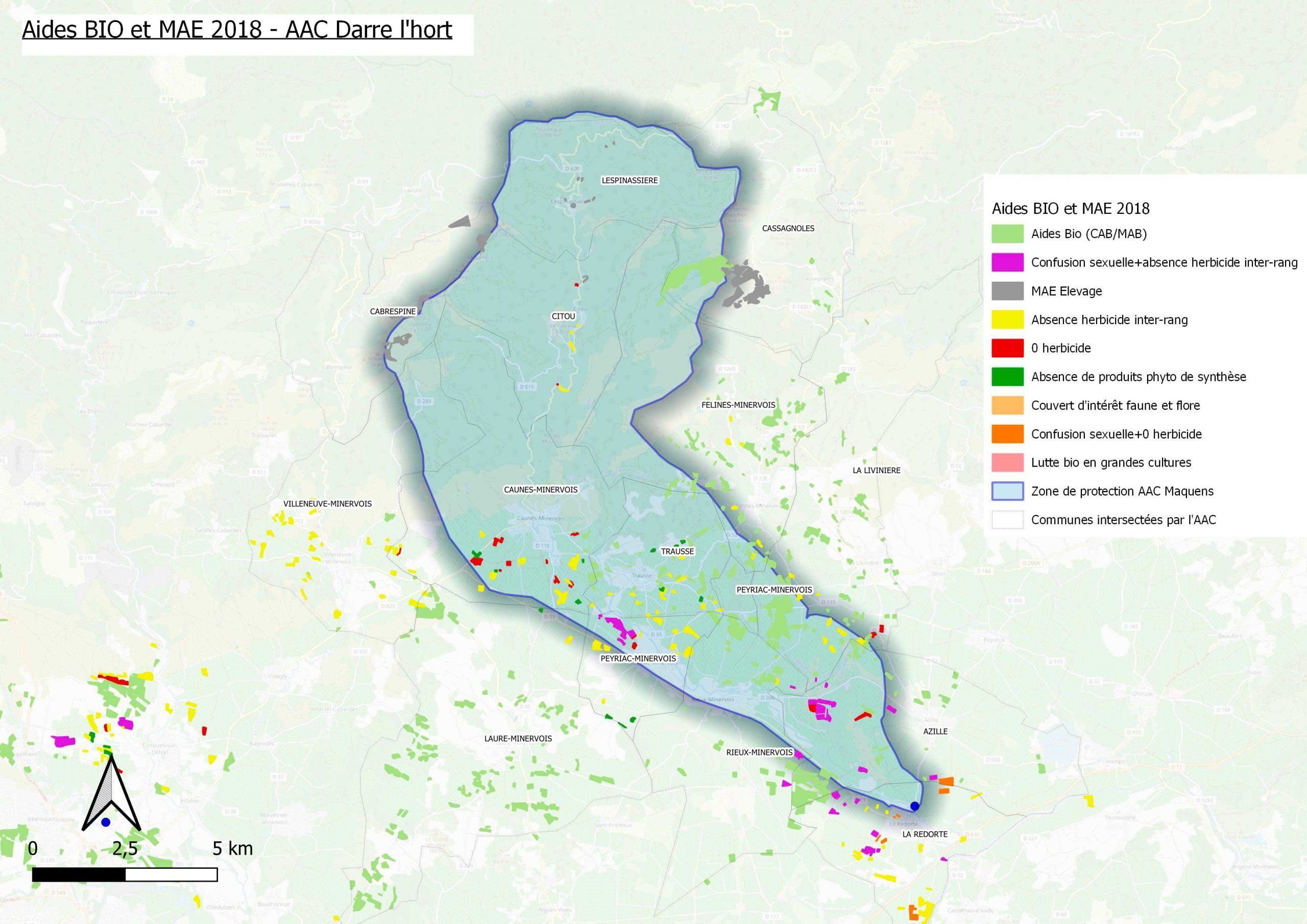

Mesures Agro-environnementales

49 exploitations ayant des parcelles agricoles au sein de l’AAC soit 25% d’entre elles ont pu bénéficier des aides MAEc pour réduire voire supprimer l’usage des pesticides et ainsi limiter l’impact sur la ressource en eau.

Surfaces engagées en MAEc : 948 ha dont 475 ha dans l’AAC

Budget consommé (dans l’AAC) : 599 384 €

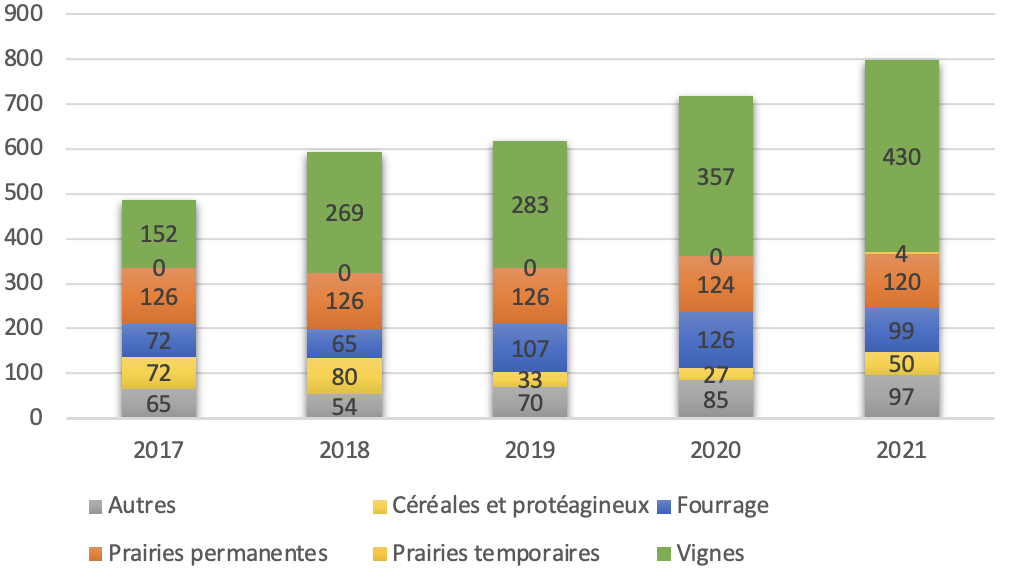

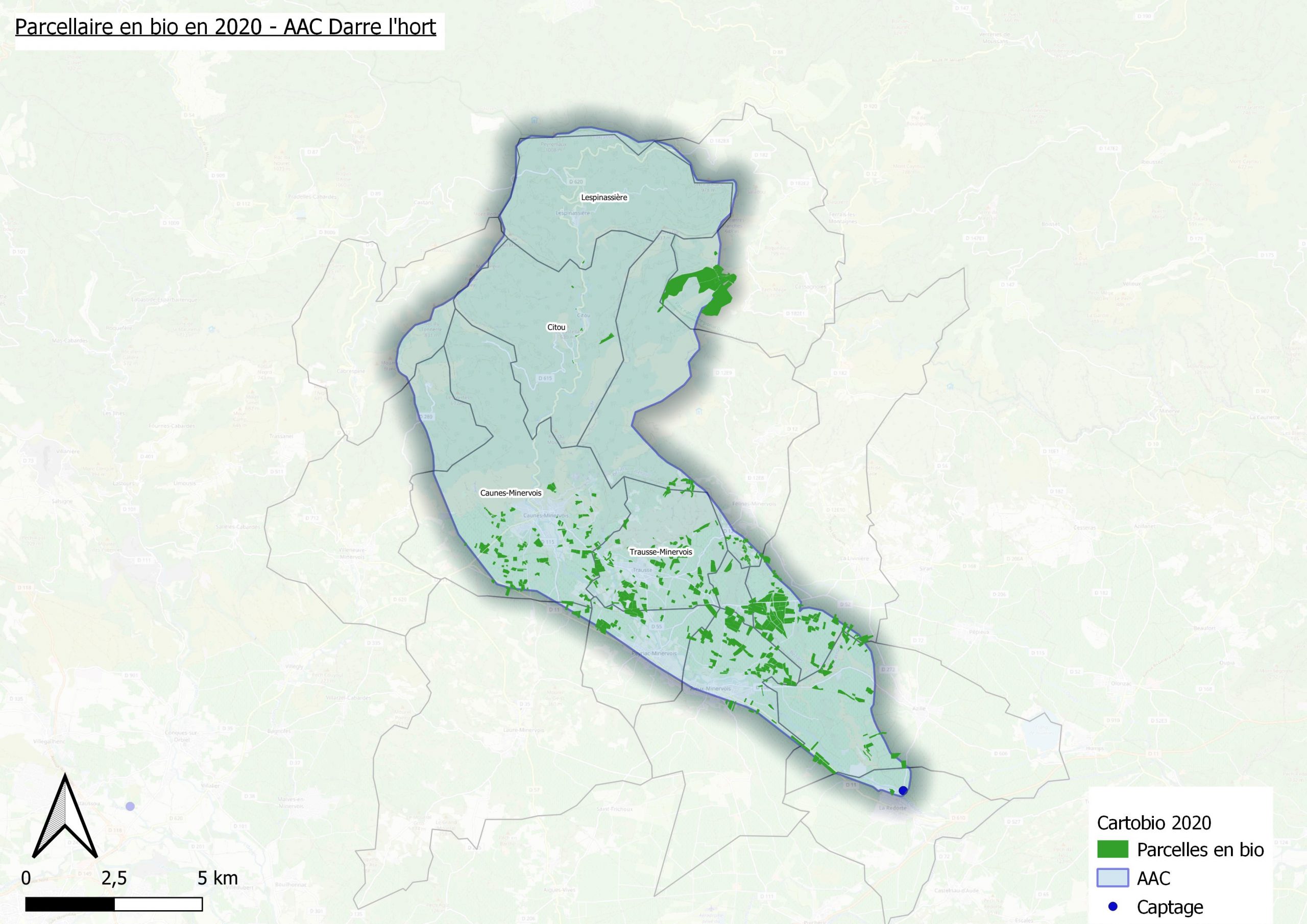

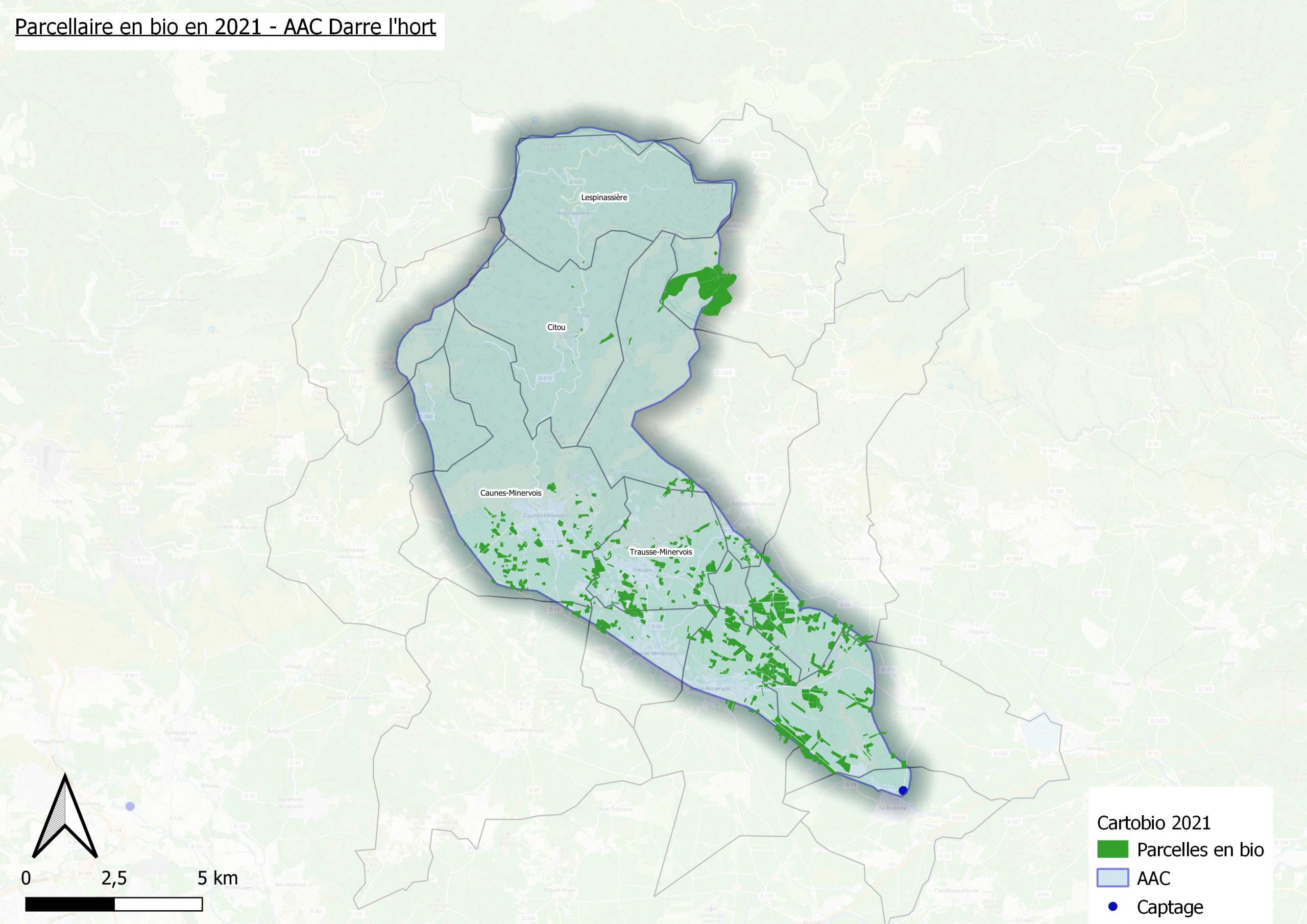

Agriculture Biologique :

En 2021, un total de 799 ha ont été déclarés en agriculture biologique toutes cultures confondues.

En viticulture, cela représente 25% de la surface totale en vignes de l’AAC soit 429 ha.

Aides à l’investissement matériel individuel :

Entre 2012 et 2022, 148 dossiers PCAE ont été subventionnés pour des exploitations situées sur des communes intersectées par l’AAC Darre l’hort pour un coût total de 2 137 695,89 € financés à 54% en moyenne.

Monde agricole

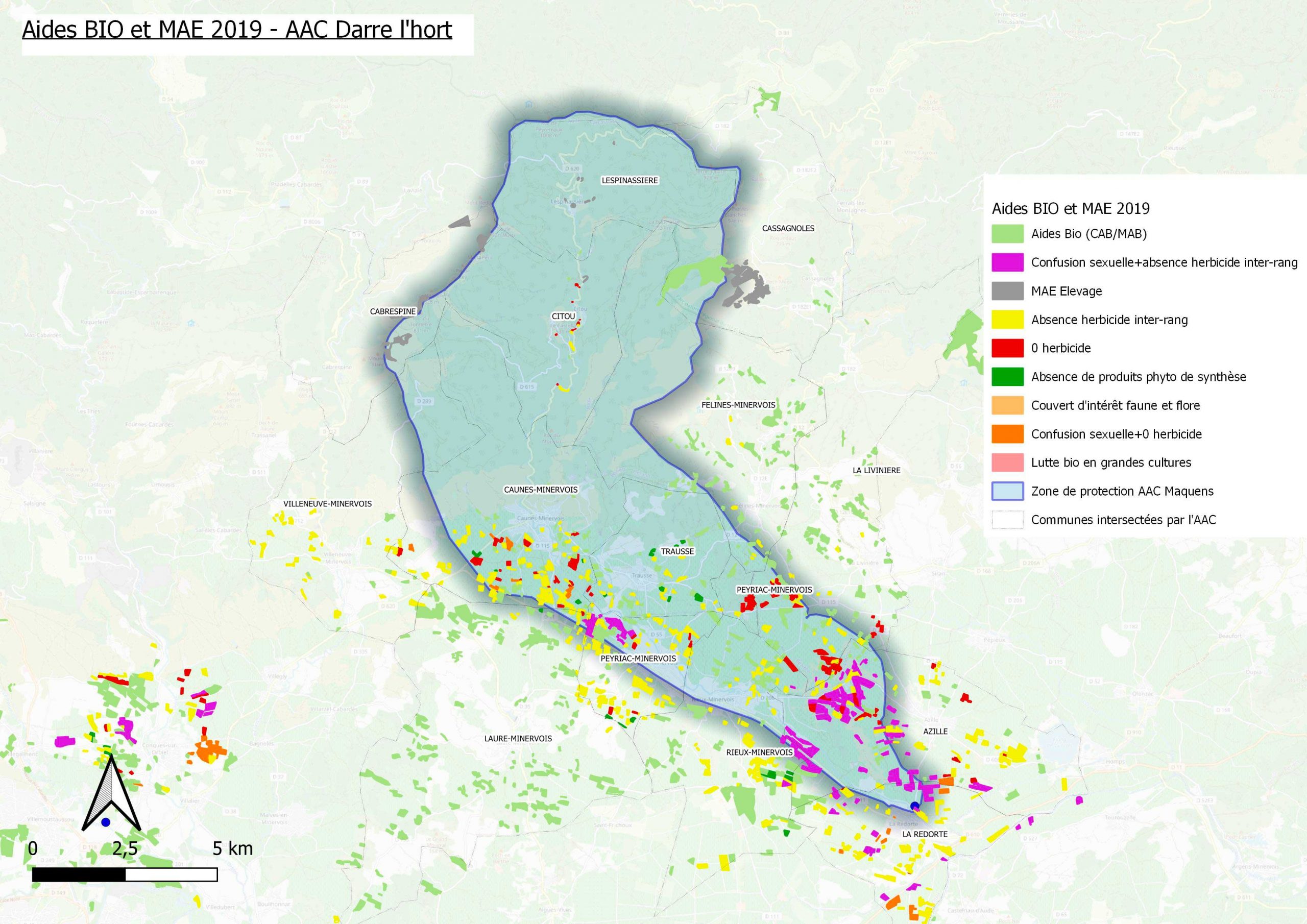

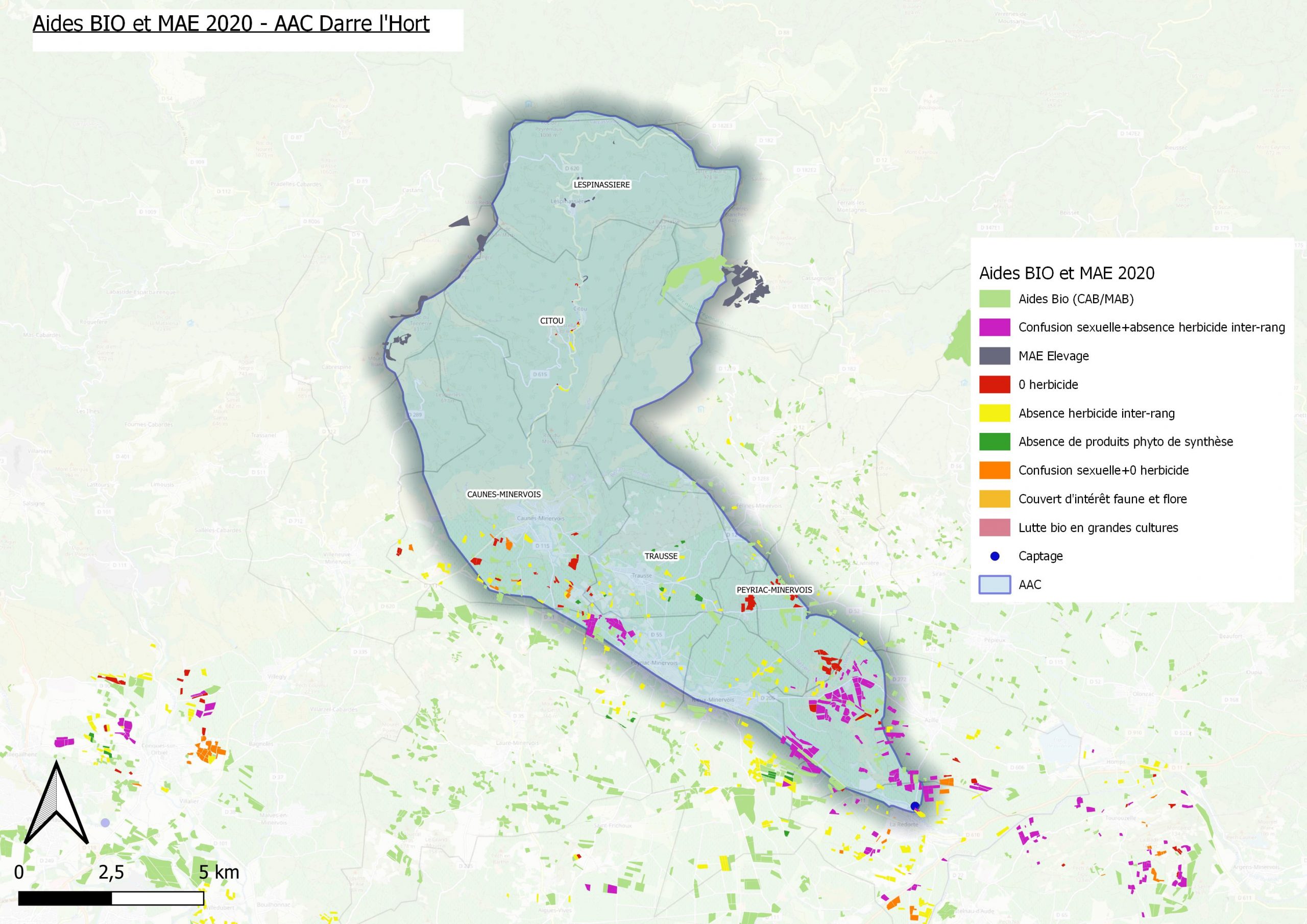

Évolution des surfaces (en hectare) bénéficiant d'aides à la transition agroécologique (aides BIO et MAE) - AAC Darre l'Hort

Source : Registre parcellaire graphique – Aides PAC - Données annuelles cumulées

Caractéristiques des puits P1 & P2

| Situation géographique | Moulin Neuf |

| Type de prélèvement | Eau souterraine dans les alluvions de l’Hers |

| Problématique ciblée | Pesticides |

| Production d’eau | 1 300 000 mᶟ/an |

| Population desservie | 32 000 habitants (80 communes) |

Occupation du sol de l’AAC

Source : Données Corine Land Cover 2012

Assolement agricole de l’AAc

Source : Registre parcellaire graphique 2021

Caractéristiques de l'AAC

| Surface Aire d’Alimentation du Captage (AAC) | 550 ha |

| Surface Zone de Protection (ZP) | 89 ha |

| Surface Agricole Utile sur l’AAC | 497 ha |

| Surface Agricole Utile sur la ZP | 72 ha |

| Nb de communes intersectées par l’AAC | 5 (réparties sur 2 départements) |

| Nb de communes intersectées par la ZP | 4 |

| Nb de sièges d’exploitation sur l’AAC | 13 |

| Nb de sièges d’exploitation sur la ZP | 6 |

Fiche aires-captages

Le site aires-captages.fr vise à centraliser et à diffuser toutes les données liées aux aires de captages en France. Il s’agit d’un portail participatif reposant sur les échanges de données entre acteurs de la thématique. Il est mis en ligne par l’OiEau et financé par l’OFB.

En 2023,

1 exploitation engagée en AB

100% de la SAU en zéro-herbicides

280 m linéaires de haies plantées (entre 2017-2021)

Agriculture Biologique :

En 2023, un total de 4 ha vont été déclarés en agriculture biologique toutes cultures confondues.

Foncier :

5 ha de terres agricoles ont été acquises par RéSeau11 de façon à maîtriser les pratiques agricoles à proximité du captage via la mise en place de baux à clauses environnementales.

Monde agricole

Caractéristiques du puits La Garrigue

| Situation géographique | Commune de Labécède-Lauragais |

| Type de prélèvement | Nappe d’eau souterraine des formations de socle de la zone axiale de la Montagne Noire |

| Problématique ciblée | Nitrates et Pesticides |

| Production d’eau | 20 000 mᶟ/an |

| Population desservie | 420 habitants |

Occupation du sol de l’AAC

Source : Données Corine Land Cover 2012

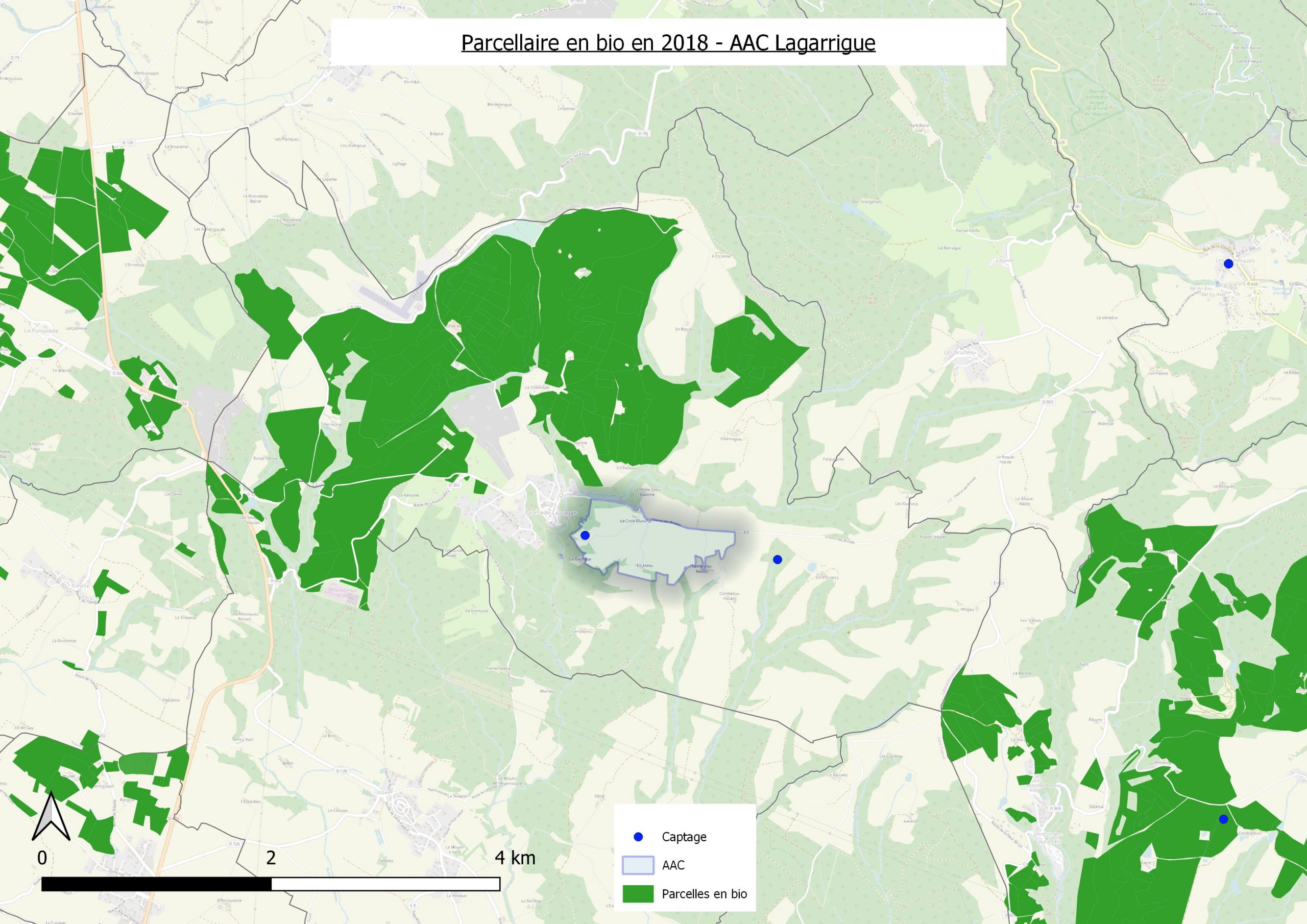

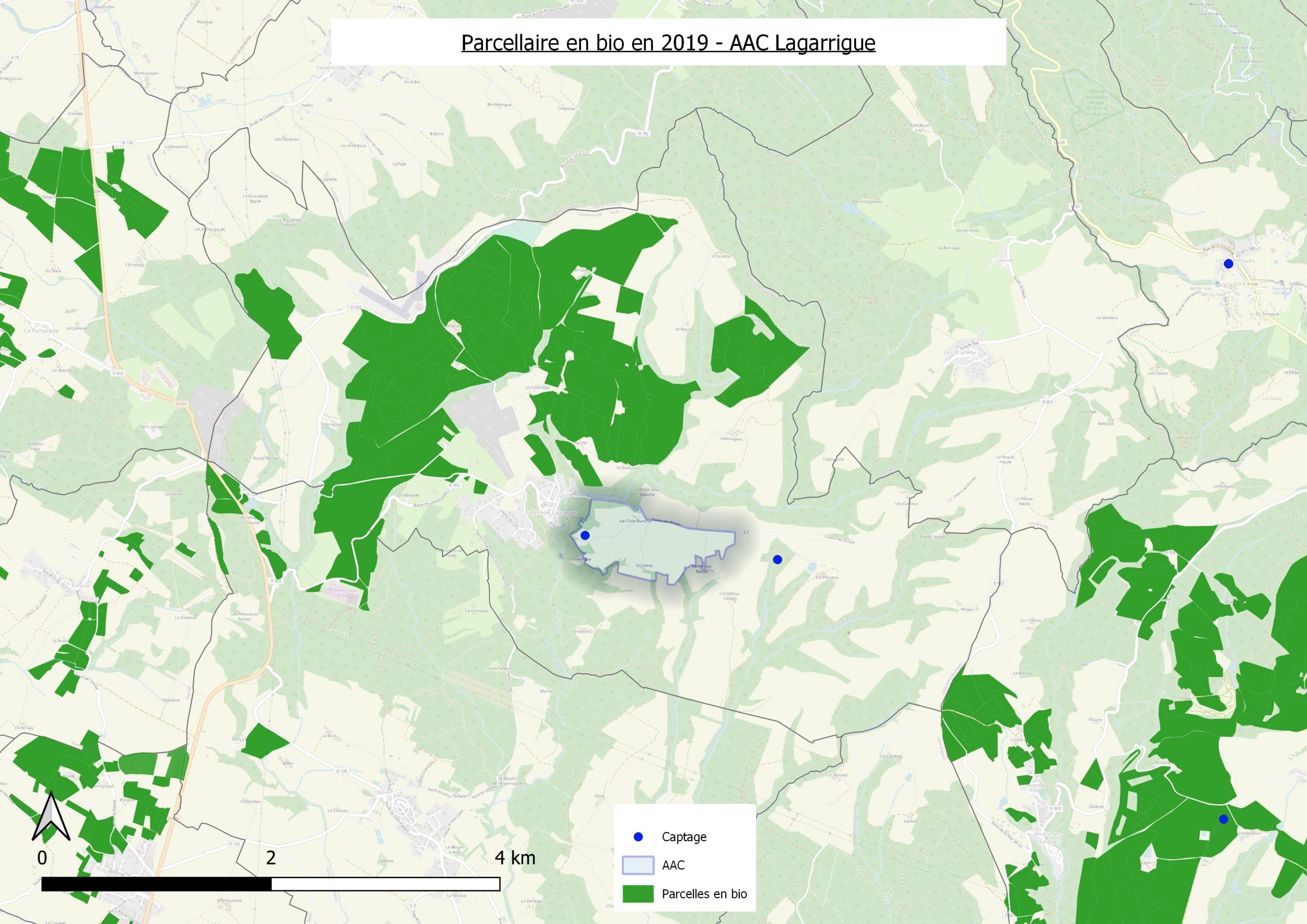

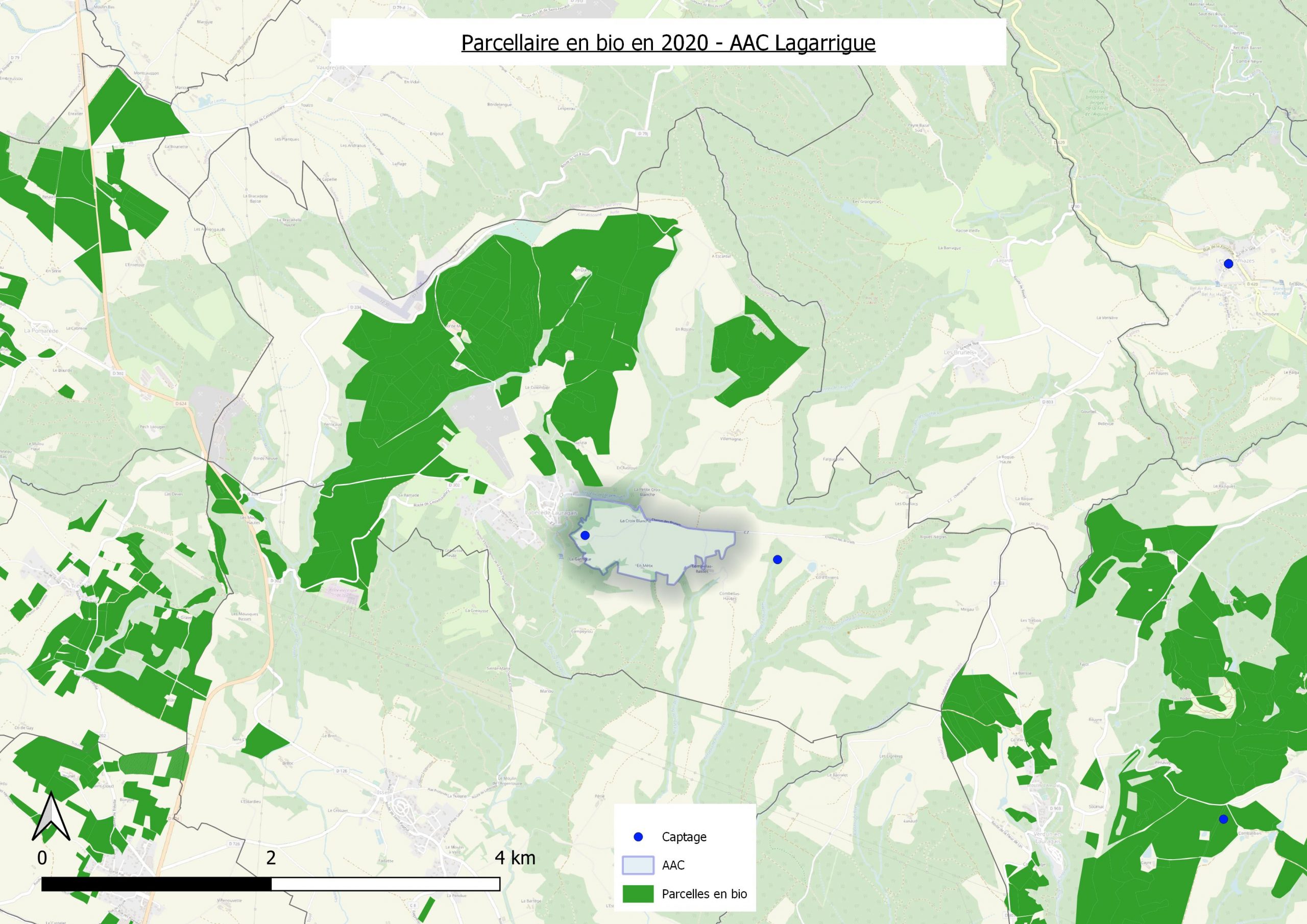

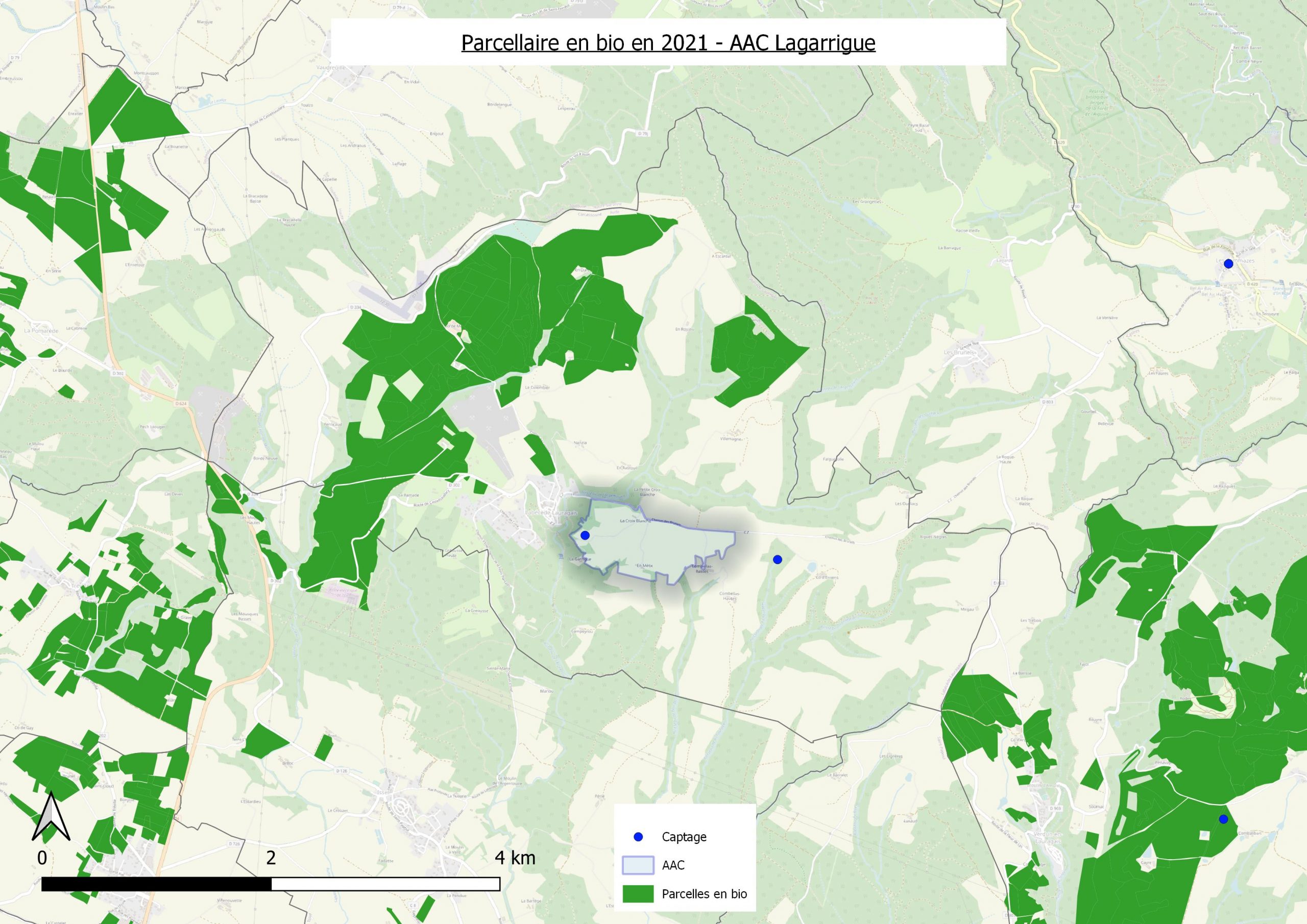

Assolement agricole de l’AAc

Source : Registre parcellaire graphique 2021

Caractéristiques de l'AAC

| Surface Aire d’Alimentation du Captage (AAC) | 60 ha |

| Surface Zone de Protection (ZP) | 60 ha |

| Surface Agricole Utile sur l’AAC | 52 ha |

| Surface Agricole Utile sur la ZP | 52 ha |

| Nb de communes intersectées par l’AAC | 1 |

| Nb de communes intersectées par la ZP | 1 |

| Nb de sièges d’exploitation sur l’AAC | 4 |

| Nb de sièges d’exploitation sur la ZP | 4 |

Fiche aires-captages

Le site aires-captages.fr vise à centraliser et à diffuser toutes les données liées aux aires de captages en France. Il s’agit d’un portail participatif reposant sur les échanges de données entre acteurs de la thématique. Il est mis en ligne par l’OiEau et financé par l’OFB.

Synthèse des données qualité

Valorisation des données eau brute nitrates et pesticides des captages prioritaires du bassin Rhône-Méditerranée

En 2021,

2 exploitations engagées en PSE

12 exploitations engagées en MAE

52 dossiers PCAE

Paiements pour Services Environnementaux :

2 exploitations ayant des parcelles agricoles au sein de l’AAC, soit 3% de l’ensemble des exploitations présentes sur l’AAC, ont pu bénéficier des aides PSE pour mettre en place des pratiques agricoles favorables à la qualité de l’eau.

Surfaces engagées (dans l’AAC) : 47 ha

Budget consommé sur la 1ère année d’engagement (dans l’AAC) : 12 561 €

Mesures Agro-environnementales :

12 exploitations ayant des parcelles agricoles sur les communes intersectées par l’AAC ont pu bénéficier des aides MAEc pour réduire voire supprimer l’usage des pesticides et ainsi limiter l’impact sur la ressource en eau.

Surfaces engagées en MAEc (dans l’AAC) : 56 ha

Budget consommé (dans l’AAC) : 58 752 €

Agriculture Biologique :

En 2021, un total de 606 ha ont été déclarés en agriculture biologique toutes cultures confondues.

En viticulture, cela représente 23% de la surface totale en vignes de l’AAC soit 112 ha.

Aides à l’investissement matériel individuel :

Entre 2016 et 2021, 52 dossiers PCAE ont été subventionnés pour des exploitations situées sur l’AAC Gayraud pour un coût total de 1 011 041 € financés à 62% en moyenne.

Monde agricole

Caractéristiques du puits de l’Hers

| Situation géographique | Belpech |

| Type de prélèvement | Eau souterraine dans les alluvions de l’Hers |

| Problématique ciblée | Pesticides |

| Production d’eau | 450 000 mᶟ/an |

| Population desservie | 3100 habitants (23 communes) |

Le puits de l’Hers est classé « captage prioritaire » dans le cadre du SDAGE Adour-Garonne 2022-2027. Dans le but de reconquérir la qualité de l’eau de cette ressource, dégradée par la présence de pesticides, une démarche globale est portée par RéSeau11. Une étude hydrogéologique est en cours pour délimiter l’aire d’alimentation du captage et définir sa vulnérabilité. Une deuxième étape permettra d’identifier l’origine potentielle des pollutions. Enfin, un programme d’actions, co-construit avec les acteurs du territoire, sera proposé et animé.

Caractéristiques des sources Bondouire Basse & Haute

| Situation géographique | Raissac-sur-Lampy |

| Type de prélèvement | Eaux souterraines (sources) |

| Problématique ciblée | Pesticides |

| Production d’eau | 48 000 mᶟ/an |

| Population desservie | 2 000 habitants (2 communes) |

Les sources Bondouire Basse et Haute sont classées « captages prioritaires » dans le cadre du SDAGE Rhône Méditerranée Corse 2022-2027. Dans le but de reconquérir la qualité de l’eau de ces ressources, dégradée par la présence de pesticides, une démarche globale est portée par RéSeau11. Elle consiste dans un premier temps à délimiter l’aire d’alimentation des captages et à définir leur vulnérabilité. Une deuxième étape permettra d’identifier l’origine potentielle des pollutions. Enfin, un programme d’actions, co-construit avec les acteurs du territoire, sera proposé et animé.

Caractéristiques de Puits Station

| Situation géographique | Capendu |

| Type de prélèvement | Eaux souterraines dans les alluvions de l’Aude |

| Problématique ciblée | Nitrates et pesticides |

| Production d’eau | 50 000 mᶟ/an |

| Population desservie | 1500 habitants (1 commune) |

Caractéristiques des Puits Saint-Maurice & La Garrigue

| Situation géographique | Capendu |

| Type de prélèvement | Eaux souterraines dans les alluvions de l’Aude |

| Problématique ciblée | Nitrates et pesticides |

| Production d’eau | 80 000 mᶟ/an |

| Population desservie | 800 habitants (1 commune) |

Les puits Station, Saint Maurice et La Garrigue sont classées « captages prioritaires » dans le cadre du SDAGE Rhône Méditerranée Corse 2022-2027. Dans le but de reconquérir la qualité de l’eau de ces ressources, dégradée par la présence de pesticides, une démarche globale est portée par RéSeau11. Elle consiste dans un premier temps à délimiter l’aire d’alimentation des captages et à définir leur vulnérabilité. Une deuxième étape permettra d’identifier l’origine potentielle des pollutions. Enfin, un programme d’actions, co-construit avec les acteurs du territoire, sera proposé et animé.